林语堂与《京华烟云》人物原型

| |||

|

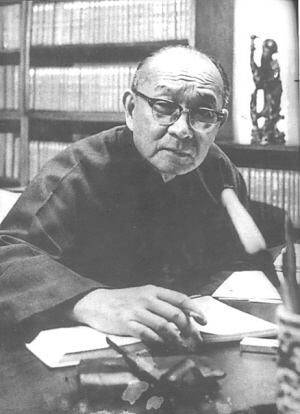

书桌前的林语堂

北京奥运会召开前夕,中央电视台国际频道(4套)《走遍中国》栏目连续播送8集记录片“漳州之行”,形象地介绍漳州的历史沿革、风土人情、民风民俗、经济发展、文化成果等,如此成规模、高规格地向世界数十亿观众宣传漳州,对漳州经济、文化的发展所起的促进作用将是巨大而深远的。 正是出自对“生于斯、长于斯、役于斯”的“这方水土”的热爱,我不仅准时收看央视4套这档节目,而且接受漳州电视台的“温馨提示”,又在“漳州电视”专题节目上看了一遍。看过后,犹如饮一杯杀青略有不足、茶梗尚未拣净的乌龙茶,细品后觉之清香中蕴含点涩味。拙文要讲的就是,笔者品味第8集《漳州往事》后类似品此种茶余下的感觉。 《漳州往事》第8集的内容主要讲的是文化大师林语堂与故乡漳州的往事。在播送这一集之前的广告就提示,其将揭秘林语堂的代表作、长篇小说《京华烟云》的女主人公姚木兰、孙曼妮的人物原型。当笔者看过《漳州往事》,得悉孙曼妮的人物原型是林语堂的二姐,姚木兰的人物原型是林语堂的恋人陈锦端,先是觉得新鲜,后来仔细回忆前些年读林语堂的《八十自叙》及林语堂次女林太乙的《林语堂传》,反觉得有些疑惑。于是,近日,笔者为解惑特意将藏书找出复读,再读《八十自叙》与《林语堂传》。林语堂在自叙中说:“我被曼娘认养,《京华烟云》里的曼妮就是她的化身(化身也就是当今人们所说的原型)。林太乙写道:她的父亲曾提及“《京华烟云》中的姚木兰,在许多方面很像芸娘”。芸娘是晚清苏州文士沈复(沈三白)著的《浮生六记》女主人公陈芸。 《京华烟云》(原名译为《瞬息京华》)是林语堂于1938年3月至1939年8月8日在旅美期间用英文写作的长篇小说。这部70多万言的小说,在美国出版后,立即成为畅销书。1939年9月4日,林语堂在给著名作家郁达夫的信中袒露《京华烟云》的创作动机是:为“纪念全国在前线为国牺牲的勇男儿,非无所为而作也。”同时,在这封信中,他在对郁达夫说明小说人物设置时挑明:“……至故事自身以姚木兰、姚莫愁二姐妹为主人翁。木兰嫁入曾家,曾家三媳妇,曼娘古,木兰新,素云迷醉租界繁华,适成今日中国社会之断片。重要人物约八九十个,丫头亦十来个。大约以红楼人物拟之,木兰似湘云(而加入陈芸之雅素),莫愁似宝钗,红玉似黛玉……孙曼娘为特出人物,不可比拟。”在这里,林语堂就向读者透露姚木兰的人物原型之“许多方面很像芸娘”。为何如此?林太乙谈到这个问题说:“父亲的理想女人是《浮生六记》女主人公芸娘。他爱她能与沈复促膝畅谈书画,爱她的憨性,爱她的爱美。”出自于对“中国文学中最可爱的女人”(林语堂语)的爱慕,林语堂于1935年5月在上海将《浮生六记》译成英语,向世界推介。在英译本自序中,林语堂说:“我在这两位无猜的夫妇简朴的生活中,看到追求美,看到他们穷困潦倒,遭不如意的事磨折,受*佞小人的指摘,却一意求享浮生半日闲的清福,又怕遭神明的忌。在这本书里,我仿佛看到中国人处世最美好的态度。芸追求美,是和现实世界有冲突的——这是一种基本的冲突。”林语堂要把这种感受,把“中国人处世最美好的态度,把这种理想与现实的冲突用文学形象反映出来。因此,就在翌年创作《京华烟云》时,通过塑造主人公姚木兰表现出来。由此可以用林太乙的话来认定,姚木兰的人物原型“在许多方面很像芸娘”。 姚木兰人物原型除芸娘外,还可以通过细节寻见踪影的就是林语堂的二姐。这就是小说中姚木兰与弟弟阿非的姐弟情。小说通过木兰出嫁时对阿非说的一段话来表现姐弟的深厚感情: 她对阿非说:“姐姐要到另一个家去了。三姐还在家,你要听她的话,听父母的话。你十一岁,要有志气,长大做个好人,做个名人,别像大哥。……姚家的希望在你身上。我们姐妹是女孩儿家,不算在内的……”她说到这里泪水已忍不住扑籁下滴了。 姚木兰这种姐弟情,实际上是作者林语堂对二姐姐弟爱的一种深切感念,是特意在小说主人公姚木兰身上安排对二姐的温馨回忆和无限感恩。对照以下林语堂在《回忆童年》一文中写他二姐与之别离的情景,便很清楚: 到了她二十二岁,我十八岁,要到上海圣约翰大学念书(钱是借来的),她要到山城结婚,葬了她求学的美梦。她结婚是不得已的,我知道。我们一家下船,父母送女子婚嫁,送小孩远行留学, 同船沿西溪到乡镇。未结婚之先,她由新娘子袄里的口袋拿出四毛钱含泪对我说:“和乐,你到上海去,要好好念书,做个好人,做个名人,我是没有希望了。”这句话不啻镂刻在我的心上,这读书成名四字,是我们家里的家常话,但这别离的情怀又不同了。那话于我似千钧重的。 单就这一情节而言,小说中的姚木兰简直就是现实生活中作者的二姐。所以说, 姚木兰人物原型有“二姐的影子”是有根据的、有道理的。 至于曼妮的人物原型,笔者认为最为精准的当是作者林语堂在《八十自叙》中所说的厦门鼓浪屿的吕家曼娘,而不是他的二姐。 林语堂写道:“我的亲祖父姓林。1860年在漳州,他被太平天国拉夫队抓去,替太平军搬东西,从此下落不明。家父躲在床下,祖母带着家父和一个两岁左右的婴儿逃到鼓浪屿,把婴儿送给一位有钱的医生,从此两家过从甚密。他们有一栋大房子,我们三兄弟在鼓浪屿读书,分别成这吕家姑嫂的义子。我被曼娘认养,《京华烟云》里的曼妮就是她的化身。未婚夫死后,她守望门寡,不肯再嫁。吕医生选两个小孩,有心抚养。在我眼中,她是古代妇德的理想典范,我到她家,她常替我梳头发。她的化妆品很精致,清香淡雅。这是我所认识的曼妮。《京华烟云》曾忠实记录彬亚的死因。她和木兰很要好。小说中的女性,就属她和我关系最深。” 小说创作过程中人物塑造的原型选取,大都来自作者的生活现实,是作者的主观行为。因此判定小说人物原型,理所当然是作者说的算数。 陈镜清 文/图 |