一品昂邦苏先生力主重建—— 清代北京漳郡会馆的平和印记

顺治十八年(1661年)春日,北京宣武门外冰窖胡同,“漳郡会馆”的匾额在斜阳下泛着微光。馆内,被同僚尊为“昂邦苏先生”的苏明正细细打量新置的十一间房舍,浓重的闽南乡音与京腔交织,在胡同深处晕染出独特的声息。这位来自漳州平和坂仔石鼓堡的显贵,曾是郑成功麾下镇守海澄的副将。四年前,他为故乡筑起一座寓意“固若金汤”的“石鼓金汤”楼。此刻,已身居清廷一品内大臣、御封子爵(满语称“哆李几昂邦”)的他,正以位极人臣的影响力,为在京打拼的漳州同乡擘画一处坚实的家园。作为史上漳州平和坂仔品秩最高、唯一获皇帝御封的子爵爷,这份桑梓情怀,在青砖灰瓦间愈发厚重。

会馆渊源:从明代旧迹到清初困局

漳郡会馆的脉络,可追溯至明代。据国家图书馆出版社2021年点校的清代《漳郡会馆录》记载,嘉靖年间,漳籍礼部侍郎吕旻曾在内城西南创建会馆,“凡缙绅先生与夫孝廉、明经、上舍、游宦之往来,莫不送迎有藉,至有依而去有思”。馆内供奉漳州城隍,既是漳籍人士在京的聚首之地,更是漂泊异乡者的精神原乡。

明清易代的洪流中,会馆因所在区域被划为旗地而失去容身之所。清初,祖籍漳州长泰县的顺治九年进士、翰林院检讨叶先登在《漳郡会馆录》中记述,当时漳籍官员只能临时租赁民宅安置城隍神像,“设处百金,付乡亲陈士域,别赁净室,权为崇奉”,寥寥数语,道尽南方士人在京的窘迫与无依。

苏明力主:跨越朝野的重建之举

转机,因苏明而来。这位与平和老乡、一等海澄公黄梧渊源深厚的重臣(二人同为郑成功旧将,顺治十三年一同献海澄城归顺清廷,分获子爵与公爵),随后晋京任一品内大臣后。顺治十八年,在京城漳籍同僚推举下,以“谓余实处京师,事必无所诿”的担当,联合远在漳州的“海澄公”黄梧、将外放山东青州任官的翰林叶先登,以及祖籍漳州长泰县的顺治六年进士、户部主事戴玑等,织就了一张跨越朝野的建馆筹资网络。

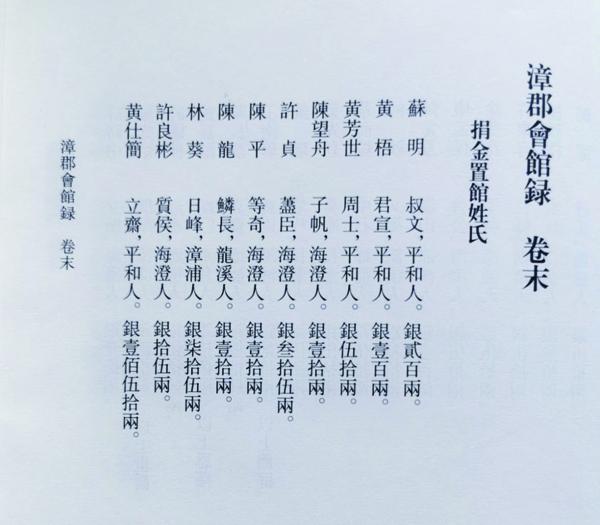

《漳郡会馆录》中,顺治十八年辛丑科会元、龙溪人陈常夏所撰《志》记载:“会馆议建于戴天部、叶太史两先生,既以丁酉冬(顺治十四年,1657年)捐赀百金。至辛丑春(顺治十八年,1661年),昂邦苏先生力主其事。”从捐金名单可见,苏明捐银二百两居首,黄梧寄银百两紧随其后,当年新科的八位漳籍进士合力捐银四百两,赴京赶考、办差的漳籍举人士子亦纷纷解囊,共筹得数百金。最终,在内大臣苏明主持下,“因将所有各银额,举置会馆于城之冰窖胡同,为堂二,房十有一”,一处新的乡关,就此在京城落地生根。

会馆新貌:闽南文化的京城据点

重建后的漳郡会馆,处处浸润着闽南的烟火气。馆内正殿“崇祀郡神”——漳州府城隍的香火绵延不绝,兼祀文昌帝君、关圣帝君。苏明在《建置会馆序》中特意强调“春秋享祀,岁时伏腊”的仪式,在满清统治的核心地带,这是对闽南家乡礼俗最坚定的守望。《馆录》记载此为“东馆”。至雍正四年,因漳州赴京应试者日增,漳浦人、帝师蔡世远率众人在正阳门西煤市街再置“西馆”,有馆舍四十二间。东西馆统称漳郡会馆。

会馆的意义,远不止于祭祀与落脚。作为“敦洽梓谊”之地,《会馆规约》订立“本馆轮流京官一位,收掌簿籍,主持宾祭,为馆长”,由京官任馆长,使得会馆有别于商业客栈。苏明亲任首任馆长,馆中特意设置“膏火房”,向寒门士子发放“膏火”,资助在京的食宿、笔墨、取暖(柴炭)、灯油钱等开销。他还订立规矩:“住馆京官让候补候选者,候补候选者又当让会试廷试乡试者”,明确“会馆惟候补候选、入觐、会试廷试乡试得住,其余杂事人等不许住宿,以妨生事混扰”。康熙六年,补充规定更细化到“每科会试前三月即腾空房间,专备试子居住”,让会馆成为名副其实的“科举加油站”。

会馆故事:从寒门励志到保台呐喊

有清一代,漳州籍或迁台漳籍进京赶考的士子,多曾在此栖身。《漳郡会馆录》的捐金名册里,记录了从顺治己丑年长泰籍进士戴玑,到乾隆丙辰年进士、漳浦籍帝师蔡新蔡相爷,再到光绪戊戌年台湾进士汪春源(后定居漳州)等149位漳籍文进士;以及从康熙癸丑年诏安人孙如龙到光绪戊戌年诏安人涂震等88位漳籍武进士,还有诸多漳籍文武举人、贡生、国学、官宦的名字,字字皆是奋斗进取的印记。

其中,乾隆年间,平和籍贫寒学子曾萼,靠着会馆资助的食宿与每月二百文的“膏火”补贴,在馆内苦读不辍,最终于乾隆十六年辛未科考中进士,成为寒门励志的标杆。而出生于台湾安平县(今台南县)的台湾最后一位进士汪春源,1895年在会馆得知《马关条约》将台湾割让给日本后,联合嘉义县举人罗秀惠、淡水县举人黄宗鼎及台湾籍官员,写下《台湾举人上书都察院泣吁勿弃台地呈文》,上呈都察院代奏光绪帝,痛陈割台之害,发出“与其生为降虏,不如死为义民”的悲壮呐喊,字字泣血,回荡在会馆的梁枋之间。

会馆记录的细节里,藏着更多鲜活的故事:康熙十二年,龙溪举子陈某因“携妓入馆”被罚银二十两,显露出会馆作为道德教化场所的底色;乾隆三十六年,蔡新将御赐“福”字匾悬于正堂,引发“逾制”争议,最终以会馆属苏明“子爵府第规格”为由获准。每至年节团拜、科举放榜,更是八方乡党齐聚的热闹时刻,“演戏酬神,饮酒射谜”,请来漳州布袋戏班子连演三天《陈三五娘》,供桌上摆着从漳州运来的龙眼、蜜柚、香蕉等,让冰窖胡同仿佛飘来了闽南的海风与果香。

会馆余韵:跨越数百年的群体记忆

漳郡会馆的生命力,从顺治十八年(1661年)绵延至光绪三十一年(1905年)科举废除,始终为漳籍士子提供“卷资”“膏火”等雪中送炭的资助。科举停废后,这座同乡公产顺势转为漳州旅京同乡会的驻地,继续维系着异乡游子的桑梓情谊。其间,在京漳籍人士的身影依旧活跃:1918年会馆重修时,在清华园任教的林语堂作为37位发起人代表之一在《晨报》刊发《重修漳州会馆启》,并在当年6月25日日记里写下了“午后赴漳馆议修缮事,智君主稿登报,予与仲琴署名为倡。玉霖兄自沪汇父捐金五十圆,由予转交”(载《林语堂文集》),他后来也在小说《唐人街》中,以细腻笔触描摹会馆的场景与意涵;1923年5月26日,鲁迅亦在日记中留下“闽人邀饮于漳馆”的记录,为这座建筑增添了一抹文坛印迹。直至1949年新中国成立,会馆作为公产收归国家,这座见证了数百年漳籍人士京华宦迹与乡音流转的会馆,才悄然湮没在历史洪流中。

如今,《漳郡会馆录》里的科考名录与捐资账目,仍能窥见漳籍先贤清代居留京城的过往。有关苏明在漳郡会馆与家乡的记载,虽仅散见于《漳郡会馆录》的馆序、捐资名册,以及道光版《平和县志》中“石鼓堡(苏大臣明里)”“授哆李几昂邦,晋一品内大臣,捐置漳州会馆”和镌刻在故乡“石鼓金汤”楼匾额的“顺治丁酉季冬”(1657年)“右都护苏明立”等寥寥数语,却足以勾勒出那段风云往事。

从明代旧馆到冰窖胡同新址,苏明等人为重建会馆奔走的身影,无数漳州士子来此追梦的足迹,让这座会馆早已超越宅院的意义——它是漳州人在京城的生存印记,是闽南文化在异乡的拓展,更是一段跨越数百年的群体记忆。苏明的拳拳桑梓之心,最终化作哺育漳州英才的沃土。这座凝聚同乡之力的会馆,不仅为漂泊京华的游子遮风挡雨,更以资助补贴、住宿规约与向学氛围,为无数漳籍(及迁台漳籍)士子铺就晋身之阶。从蔡世远、蔡新、曾萼、到汪春源、林语堂,一代代才俊在此汲取养分,或金榜题名,或担当道义。

漳郡会馆,这座由漳籍京官轮流担任馆长的会馆,不啻是清朝漳州府驻京办,它是苏明等旅京漳籍先贤留给家乡最宝贵的遗产,一座矗立在京城心脏、持续两百余年为漳州播撒文明火种、输送栋梁的摇篮,它无声印证着:一位游子最深沉的乡情,莫过于为后来者点燃照亮前程的灯火。

(赖金才文/图)