深藏猪圈墙缝近60年的秘密—— 一张抗战老兵奖状的故事

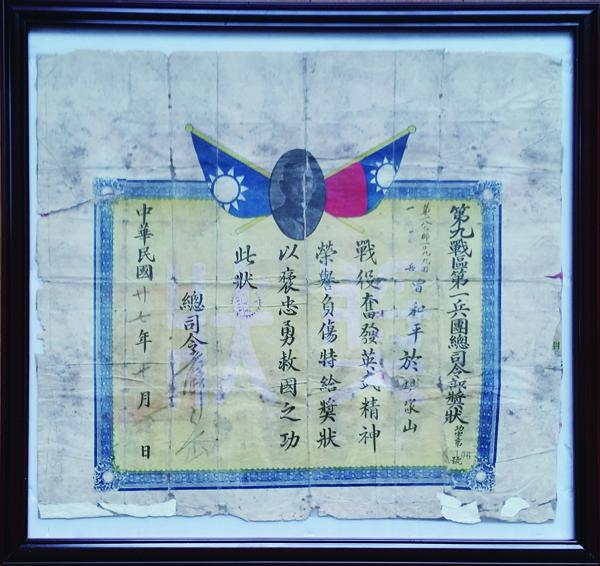

在平和县国强乡古爽村曾文任的家中,一个简易相框收存着一张奖状,奖状边缘严重腐损,纸张脆弱如枯叶,仿佛稍一触碰,便会簌簌散落。然而,纸上的墨迹与印鉴却仍然清晰:“第九战区第一兵团总司令部奖状:第一八七师一0九九团一等兵曾和平,在杨家山战役中奋发英武精神,荣誉负伤,特发此状,以褒忠勇救国之功。总司令薛岳,中华民国二七年十月。”毛笔书写的“曾和平”三个字稍大而显眼,落款处“总司令”下方钤印的蓝色“薛岳”签名章格外醒目,奖状上还盖有“军事委员会委员长”蓝色印章。

这份由第九战区第一兵团总司令薛岳亲署的战功奖状,属于曾文任的祖父——曾和平,一位在解放后更名为“曾爆”的抗战老兵。伴随奖状一同重现的,还有五枚同样饱经近九十载风霜、字迹模糊的布质胸标与臂章。

血战杨家山:青春与炼狱的烙印

“爷爷(曾和平)常说,那些日子,天都黑沉沉的,空气中弥漫着久久不散的血腥与硝烟。”曾文任的声音低沉。

1938年秋,年仅20岁的曾和平(解放后改名曾爆),作为国民革命军第187师1099团的一名普通士兵,随部队开赴江西九江的杨家山阵地。彼时,这个农村青年心中只有一个炽烈的念头:“让手中的枪喷发出仇恨的火焰,杀光鬼子兵!”187师肩负正面阻击日军西进、保卫武汉和南昌的重任,将士们慷慨奔赴国难。

战斗惨烈异常,双方数昼夜展开多次残酷的拉锯战。日军在遭遇顽强抵抗后,调集数十架次战机对杨家山阵地狂轰滥炸。曾和平不幸被炸弹击中,重伤昏迷,倒在尸横遍野的山巅。

炼狱远不只如此。据曾和平老人生前回忆,日军久攻不下时悍然施放毒气,阵地最终失守,凶残的日寇对倒卧在地的尸体和伤兵逐一补枪、补刺刀。“爷爷说,他是拼尽最后一丝力气,拉过几具战友的遗体覆盖在身上,才躲过那场屠杀。”曾文任复述着祖父刻骨铭心的记忆。正是这微弱的生机,让他在尸山血海中被后来打扫战场的国军发现,被紧急送往南昌的战地医院,侥幸捡回一命。两天后,他才在医院的病床上苏醒。

劫后余生的曾和平,在战地病床上收到荣光。据他生前回忆,第九战区第一兵团总司令薛岳视察战地医院,当听闻曾和平所在的连队在杨家山血战中近乎全体殉国,仅剩他一人重伤幸存时,神色肃穆,为之动容,当场签发了这张表彰其英勇奋战的奖状,亲手颁给这位从“炼狱”归来的年轻士兵。这张薄薄的纸片,是对浴血将士的敬意,也铭记了一个连队近乎悲壮的牺牲。

杨家山一役(抗战史上武汉会战之一役),不仅给曾和平留下满身伤痕,更造成他一条腿终身重度残疾,余生行走艰难。

归途与隐匿:硝烟散尽后的沉默人生

1939年初,从江西南昌战地医院转广东乐昌后方医院治疗数月后,因日军逼近且转运困难,尚未痊愈的曾和平等伤兵被遣散返乡。归途漫漫,他一瘸一拐,怀揣着薛岳签署的奖状、几枚胸标臂章,还有一张部队开具的特殊纸令——上面写明其抗日负伤士兵身份,要求沿途乡公所予以通行便利,并指令其家乡高坑乡(即今国强乡)乡公所“奖牛一头”,助其安家谋生。

“牛,当年乡公所确实给了,”现居坂仔镇五星村、97岁高龄的曾开老人(革命五老,抗战老兵赖古荣遗属,曾爆的堂妹)对此予以证实。她回忆道:“我大哥曾和平解放后改名叫曾爆,他和我的丈夫赖古荣同时被征的壮丁,一起加入国军去打日本鬼子的。”曾开老人说,那张要求奖牛的纸令,当年被乡公所收走了。

拖着残躯,带着一段铭心刻骨的过往,曾和平回到了老家古爽村,娶妻生子,务农为生。解放后,他更名“曾爆”,属于抗战军人的荣光与烽火记忆,连同证明身份的奖状、胸标、臂章,被他用油纸层层包裹,悄然塞进老屋猪圈墙壁的隐秘缝隙里。“在上世纪那段特殊年代,‘国军’身份是沉重的负担,他怕连累家人。直到2005年之前,这个秘密只有他自己知道。”曾文任感慨道。

曾开老人对堂兄曾爆的性格印象深刻:“大哥从战场上捡回一条命后,啥事都看得很开啦。他这一辈子啊,脾气好得很,一点儿也不会‘爆’,从来不跟人生气,也不跟人计较长短,更不会去责怪别人或者搬弄是非,心宽得很。”她感叹道,“他就是个老实巴交的种田人,当年民族有难,他二话不说就去拼命;打完仗回来腿残了,就安心种地,对谁都客客气气,小心谨慎地过日子。”这份历经生死后的豁达与平和,是他一生的写照。

迟暮的报告:深藏功名六十载

2005年,在纪念抗战胜利60周年之际,国家庄严宣告对所有抗日人员,包括国民党将士,给予认可和适当优待。这则新闻深深触动了时年88岁的曾爆老人。他颤巍巍地挪到废弃的猪圈旁,亲手扒开墙缝,取出了那包藏匿近六十年的参加抗战经历的证物。

同年,老人向有关部门陈述自己的经历。因年事已高且几近文盲,只能经他口述,由时任平和县国强中心小学教务主任的儿子曾水匠执笔整理,于9月1日形成一份三页的报告。“本人这次出示了珍藏六十八年之久的证件和对抗日战场参战经历的回忆,用来表达自己在那段抗战的非常时期中的表现,表明本人在那段救民族、救国家、保卫大中华所作出的应尽的贡献。”报告中,老人(署名曾爆)陈述了自己的抗战经历,展示了珍藏的奖状和臂章等物,以一位垂暮老兵的身份,完成了对自己亲身参与的那段历史的忠实记录。

这份报告连同珍贵的抗战文物的出现,得到有关部门的重视和受理。老人后来获的2000元生活补助,由于特殊原因,其抗战老兵的身份当年未能被正式认定。

薪火永相传:先辈浩气耀家邦

曾爆老人于2008年安详离世。2017年,执笔整理报告、守护父亲记忆的曾水匠老师也与世长辞。承载着两代人记忆的抗战证物——那张珍贵的薛岳签署的奖状、五枚布质胸标与臂章,如今传到了曾文任手中。

“纸太绵脆了,感觉一碰就要碎掉。”曾文任小心翼翼地指着相框,语气忧虑。因年代久远、长时间隐藏在潮湿的墙缝中,这张记录祖父功勋的纸片已极度脆弱,无法承受常规塑封,简易相框只是权宜之计。“但这绝非长久之计,”曾文任表示,“近期必须找专业文物修复保护机构处理,不能再拖了,一定要想办法把它永久保存下来。”

这些承载着血火荣光与漫长沉默的证物,被曾文任视为家族最珍贵的遗产。那张薛岳签署的奖状,不仅属于曾爆个人,更是全民族共赴国难壮烈篇章中一个微小而真实的记忆。

“爷爷深藏的,不只是一纸普通的奖状和几枚布标,”曾文任目光坚定,“那是一个平凡百姓在民族危亡时刻的凛凛勇气,是视死如归的家国担当!它们是比黄金更珍贵的传家宝,是一份足以‘光耀家邦’的精神火种,是子孙后代绝不能忘却的根与魂的记忆。”

(赖金才)