以村名楼话庄上

毫无疑问,庄上村能够被评为“中国传统村落”,主要得益于村内有着一座世界最大方形土楼、也是全国重点文物保护单位的土楼,它就是建成于清康熙年间的庄上土楼。

2002年,在县委报道组工作的我在县博物馆馆长朱高建的邀约下,一起陪同福建土楼建筑专家黄汉民前往大溪镇庄上村的土楼进行考察采访。根据黄教授的介绍,其实他的学生此前已对庄上土楼做过考察,这次是亲自到现场进行丈量,和当地部门一起确认结果。

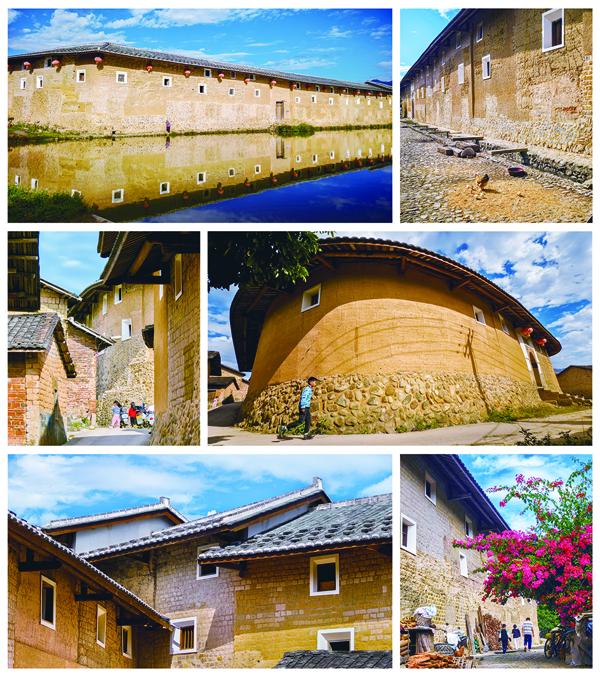

庄上村离镇政府不远,一下汽车,我就被前方的一座建筑给震撼到了,从它的墙体外观就可以感受得到,这座建筑堪称“巨无霸”。庄上土楼俗称庄上大楼,坐落在闽南有名的旅游名胜风景区灵通山脚下。土楼外有一方池塘,池塘水清澈,灵通山秀丽的景色正好映入池中,宛如一幅巨大的水中画。进得楼内,黄教授拿出他的丈量工具,开始自顾忙活起来了,偶尔需要,朱高健馆长会配合协助。一番操作下来,黄教授兴奋地说:“直径220米,几乎可以确定,庄上土楼是全福建最大的方形土楼,甚至可以说是世界最大的方形土楼,而且保存得相当不错,太了不起了!”

在黄教授忙活的间隙,我和庄上村村书记叶红光聊了起来。叶书记介绍说,去年有一批来自祖国宝岛台湾的叶氏同胞来到庄上村认祖,奈何整个庄上村愣是找不着一本族谱能够与台胞带来的叶氏族谱对接上。他说,当时的情景真是令人心酸,几十位跨海而来的叶氏子孙齐刷刷地跪在庄上土楼内失声痛哭,他们就像明明知道自己娘亲是谁,却又得不到娘亲相认的孩子一样,伤心又无奈。叶书记讲的这个故事令我难以忘怀,后来我又一次来到庄上村采访,村书记还是叶红光,于是我又和他提起这事,问他后来如何了?他说,有结果了。那些台胞认祖心切,镇里和村里也多方努力,终于帮他们圆了心愿。不过,后来的结果是,这些也是台胞的先祖并不是来自庄上村,而是来自大溪镇硕卿村的叶氏先民。

庄上大楼建成于清康熙年间,大楼规模宏大,结构奇特,功能齐全。清康熙五十八年(1719年)王相主修的《平和县志》第二卷“建置志”之“土堡”记载为“庄上堡(叶姓)”。在清道光黄许桂主修的《平和县志》卷二“关隘志”之“各乡土堡(附)”亦载为“庄上堡(叶姓)”,并附“按:各土堡俱居民藉以自卫之所。故仍旧志,附诸关隘之末。”庄上土楼属生土夯筑的单元式与通廊式相结合的大型土楼,平面呈前方后圆楼,南北相距220米,周长700米,占地面积346520平方米,建筑面积9000多平方米。楼中有山,楼中有楼,建筑规模宏大,为福建土楼之最。楼高3层,高9米,分142个单元,历史上鼎盛时期楼内居住人口两千多人。楼中保存大量精美的石木雕刻,具有明显的明末清初建筑风格。其建筑平面与空间井然有序,防卫系统构思严谨,排水防火设施齐全,俨然一个独立的城堡,堪称建筑奇迹。大概也因此,庄上村人不太认可“庄上大楼”或“庄上土楼”这样的称呼,他们习惯于称之为“庄上城”。

据清代大溪《叶氏族谱》记载,庄上大楼由大溪叶氏十世祖叶崇业(号冲汉)建造而成,历时二十多年。关于叶冲汉,尚未在主流史籍里见到相关记载。唯一能找到的就是清代旧版《叶氏族谱》里“十世祖考例赠武信郎寿官刚直公,讳崇业,号冲汉”的简要记载。庄上土楼建造规模浩大,非一般小户人家所能为,如此说来,当时的叶冲汉家族当属十分富有。据庄上人世代流传下来的说法,叶冲汉发家及至富甲一方,与一个人有关。这个人就是与他结拜为兄弟、后来成为郑成功手下悍将的万礼。万礼何许人也?

万礼原名张耍(也有称“张要”),平和县小溪后巷人。郑成功部下、南明将领之子江日升所著《台湾外纪》载:“崇祯年间,乡绅肆虐,百姓苦之,道宗与堂兄万礼及郭义、蔡禄等人“谋结同心,以万为姓,推要为首,时率众统据二都。”《平和县志》与《琯溪小溪张氏世谱》也分别有相关记载:清顺治七年(1650),万礼率部众数千人往投郑成功,因历经战阵,勠力征战,屡建战功,累升至后提督,晋封建安伯,成为郑成功手下一名重要部将。清顺治十六年(1659年),万礼以亲军后提督,统兵2万,随郑成功北征,至南京时,因师败被俘,不屈就义。时至今日,在祖国宝岛台湾,到郑成功专祠——延平郡王祠都可以看到,在郑成功像右旁均有配祀万礼像。

据传,张耍(万礼)原是个穷书生,一年赴考落第,行乞回家,途经大溪庄上村时,到叶家借宿,从此与叶冲汉结缘,结为兄弟。张耍投军上路时,叶冲汉为他备足路费,还特别做了32个饼,让他带着路上做点心,并交代若要给别人吃,一定要先切开面饼。张耍后来知道是兄弟怕他路费不够,在每个饼中藏了一块白银,这让他感激万分、铭记在心。张耍后来成为了郑成功手下一名重要部将,屡建战功,后官封厦门水师提督,统管闽南各县。当时官税很重,因有结交关系,张耍特别允许叶冲汉免交田租,并给了他收租的差使。当时许多佃农交不起田租。后来,叶冲汉出一告示:若佃农将田归还,一亩给五块白银。田归佃农耕作,收三石谷,佃农得二石,一石交田租,当面立田契。告示一出,远近佃农纷纷将田卖给叶冲汉,于是,当地的大部分良田就归叶冲汉所有了。后来叶冲汉在张耍的帮助下,开始建造庄上城。

庄上村代代流传着的还有关于庄上城叶氏族人与天地会渊源的传说。天地会是清代反对朝廷统治的民间秘密结社之一,以拜天为父拜地为母而得名,其内部统称为“洪门”。相传庄上土楼建成后,也成为了天地会的活动场所,现在楼内依然保存着当时天地会练武场的遗址。而在庄上大楼西南角的岳钟楼中的关帝庙,相传也是天地会早期活动地。至今庄上村仍流传着当时“万姓集团”头目蔡禄余部五人在关帝庙剃发结拜,并在此得叶冲汉子孙叶士伟相助后,到达高隐寺寻找万五道宗,后来成为天地会“五祖”的故事。

为一探究竟,我曾先后前往位于离庄上村不远的大溪镇赤安村境内的天地会起源地高隐寺探访,并通过当地熟人见到了原高隐寺护寺人张课桃之子张连福先生。在高隐寺墙体内,嵌立着一方石碑,碑文为字迹仍清晰可辨的《高隐寺碑记》;而张连福先生呈献给我们的则是一批传说中的“天地会会簿”和一些铜制印牌,根据碑记内容和张连福收藏的宝贵资料可了解到,禅师道宗于康熙甲寅年间建成高隐寺并成立了天地会。禅师道宗即万礼的堂兄弟万五道宗,他们同为异性结拜的“万姓集团”成员,而在高隐寺石碑记和天地会会簿里,清代大溪《叶氏族谱》中叶冲汉的孙子叶士佐和叶士伟的名字就分别出现在“为立天地会助银功德主”“大功德主”“功德助主”名单里。其中,叶士伟名字见于清道光版《平和县志》之“选举志”,记载为康熙癸酉科武举人,官至广渠门守御千总。关于高隐寺与天地会的历史渊源,当另书一篇,这里不再赘述。

有一个有意思的现象:在众多的土楼建筑中,多数会将楼名刻书于楼门处,平和各地如芦溪的绳武楼、国强的六成楼、九峰的龙见楼、秀峰的聚奎楼等,它们的楼名都是刻于楼门之上。可是,规模浩大的庄上土楼,拥有几个楼门,却均不见刻有楼名。如此,庄上村的庄上土楼当属“以村名楼”了。