红砖墙里的旗袍美人

红砖墙里的旗袍美人

⊙杨文蓉 文/图

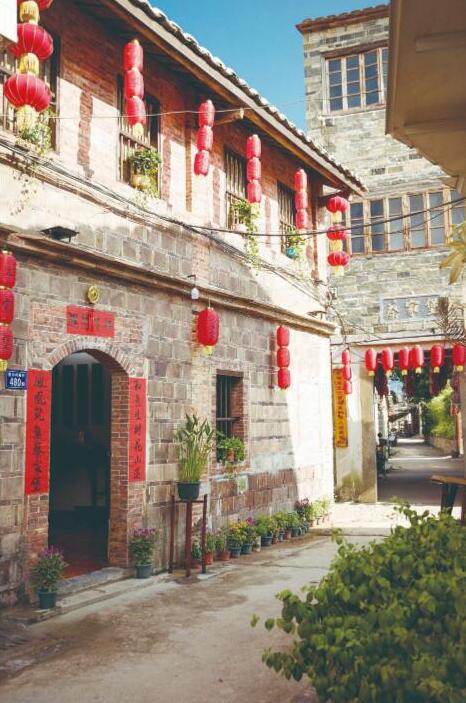

窗外,春末夏初的生机依然如约而至,层层叠叠的绿意,似乎没有边际。在被青山绿水环绕的蔡家堡中,那阳光下的红砖厝,凝重中透着冷艳,在蓝天白云的衬托下,散发着浪漫、典雅的气息。红墙灰瓦,是蔡家堡延绵了几百年最经典、也是最具有闽南乡土色彩的“闽南红”,这种神秘的色调,成了这个季节里最养眼的流行色。

微风依旧,而人的心境,已不再是当年情景,但这红砖墙还是当年的红。记得年幼时,有一次曾跟随父亲到平和山格镇拜访他的工友,年纪尚小的我,第一次看到这种红墙灰瓦的建筑,惊艳得久久无法言语,那褚红色的砖墙搭配略带深灰色的墙角,华丽而又内敛,这是我人生第一次对色彩的“撞色美”有了新的认知。即便后来的我走过许多地方,看过许多地方特色建筑的新颖与瑰丽,但这种童年美丽的记忆仍然一直伴随着我至今。

飘散的是故事,留下的是情怀。

我们总是把青春种在家乡的土地里,把思念藏在故乡的旷野中,然后跋涉异乡,去寻找那繁华的一寸光阴。而怀乡的人,最终还是会选择家乡这几近透明的蓝天白云。趁着夏意未浓时,循着那儿时的记忆,与艺友结伴旧地重游。如今的蔡家堡,已经是经过细心的维护修缮、规划整顿模样,显得格外的整洁、错落有致,人们正努力的还原他当年的繁华与风采。走在狭小静谧的石子小巷里,仿佛历史的尘埃从未落在这里。再次站立在这红砖墙脚下,指尖轻轻滑过墙体,仰头,已经能看到当年瞧不见够不着的灰瓦片,空气中,却多了一抹当年没有的淡淡茉莉花香,那年幼时初见的惊艳狂喜已平复,但我却依然为这种美好的遇见而欣喜、感动。

我只是蔡家堡一个微不足道的过客,但我知道,它也会老去,当年的繁华与荣耀不再,不免心生怜惜、敬畏。轻轻的走,静静的看,仿佛是怕惊醒了这个古老建筑里,正躲在那个角落休息的精灵。

却在此时,微风把一阵悦耳清脆的欢笑声,从巷子的那头吹了过来,轻声细语,恰似那夏日里的一抹凉意,让人不由自主地循声而去。在转角处,一群身着旗袍、谈笑风生的女子,像一只只翩翩欲舞的蝴蝶、像一朵朵墙角开出的蔷薇,闯入了我的视野,风姿绰约、暗香流动。惊艳,再次撞击了我已经略微平静的心,仿佛被某种神力定住的我,呆呆的看着眼前的花团锦簇,竟一时分不清是在梦境还是在现实。

锦袍素雅身段娇,圆臀玉腿细柔腰。这是一场现代的旗袍秀,是蔡家堡新注入的一抹中国元素,红砖墙、黛灰瓦、绿树、旗袍完美的组合,把美的视觉感受推到了极致。

不知是旗袍诠释了女人的婀娜与雅致,还是女人成全了旗袍的性感和婉约,显山露水却不张扬。在世界服装的森林领域里,还没有哪一种服装能像中国旗袍这样,可以赋予女子九曲三弯的极致风韵,且清纯与香艳并存,淋漓尽致地体现她古典的灵性与现代的性感。

说起旗袍,总会让人想起那民国女子的摇曳多姿和旧上海的舞女风情。说起旗袍,人们总能想起那丁香般的女子,发髻轻挽、眉目如画,撑着油纸伞从江南的雨巷翩翩走来。

穿过流年的纱幔,带着久远的古典气息和深厚的文化底蕴行至今日,旗袍的风韵犹存。沧海回眸浮华,桑田岁月流芳。旗袍,是现代人的向往、也是古典美的延伸。

我也想有一件得体的旗袍,不华丽、不张扬,静谧安然,就像恋情一样,自然舒适。在我的衣橱里,始终挂着一件从没有穿出过房门的旗袍,我知道,以我的身材,我是穿不出旗袍的风韵的,但却依然迷恋那一席旗袍的古典与曼妙。旗袍的韵律与诗情,是每个女人心中最美的梦,那是一种不忍碰触的美,一种中国本色的儒家文化,那是中国古老青花瓷瓶里开出的一朵玫瑰花,也是中国画里的水墨莲,迷离、典雅、幽香。

旗袍,叩开了蔡家堡的斑驳木门,带着民国的委婉、旧上海的繁华、穿过江南的烟雨小巷,袅袅娜娜走来,在这红墙黛瓦中穿行,诉说着欲语还羞的风情。

旗袍,让这座古老的城堡开辟了另一个亮丽的频道,成了蔡家堡一道精致的风景,让古朴与优雅相得益彰。旗袍文化,她连接着过去与未来,也链接着艺术和生活。

旗袍文化,这个只属于我们中国古老的民族服饰,尽管历经几番荣辱沧桑,最终成了我们实至名归的国粹,更成了世界眼中的中国。

旗袍,一个充满着浪漫时尚与高贵优雅的“最民国女子”;蔡家堡,一个稳重俊逸的“最闽南绅士”,在这青山绿水映衬下,是如此美丽、如此的协调。

我钦佩祖先的睿智,让我们有了安居乐业的栖息地,也赋予了我们半山听雨的情怀。恍惚中,我似乎就是那着一身精致素雅的旗袍女子,正走在蔡家堡的碎石小巷中,去寻那如水、如梦的婉约时光。