爬上爬下

“我又不是从十八齿山上下来的”,“我才不管你是哪个石旮旯缝里撞出来的”。春日晴好,攀爬十八齿山的时候,我把最早的十八齿山印象向同伴们叙说了一遍。

开头的这两句对话,是20多年前我经过县城西市菜市场的时候,听到的市场门囗两个妇女一场没头没尾的骂仗。

那时候我刚从山里面调到县城当记者,租房就在市场边上,菜市场无序而杂乱,街道边卖菜争抢摊位的骂仗经常有之,我一般是不往心上记的。但是,″十八齿山"这个有些怪异的名字,被那妇女用尖利的腔调和奇怪的语气大声叫了出来,无疑加重了我的好奇而被我存储进大脑,且随着后来在县城工作生活的融入,经带会从聊天对象口中听到这个山名。奇怪的是,这个山名似乎有某种魔力,每每听到它,就如年轻人听到恋人名字,心跳会莫名地加速。

因为是从菜市场的农妇口中首次得知的名字,先入为主之故,无形之中,十八齿山在我的心头爬上爬下的时候,留下的只是“市井气”的偏僻的被人瞧不起的小山形象。但我心头仍然暗自奇怪:为什么每当它的名字进入我的耳朵,就仿佛有一块纱巾拂过心头,把十八齿山的名号重新拂拭了一把,常擦常新,即便蒙尘也不会忘记。

忽然有一天,我到了坂仔镇林语堂故居采访,听到讲解员绘声绘色的引经据典,才知道十八齿山居然是文化大师林语堂魂牵梦绕的“高山”。十八齿山,它在我心头的形象猛然转变,变得高起来,雅起来。

后来,随着林语堂研究热的兴起,我不止一次走到林语堂故居开向花山溪的二楼窗口,学着像林语堂一样眺望对岸的高山,然后又走出故居来到岸边,远远地仰望,那山“矗立如锯齿状,危崖高悬,塞天蔽日。冬日,风自极狭窄的狗牙谷呼哨而过,置身此地,人几乎可与天帝相接”。“人几乎可与天帝相接”,这样夸张的表达,是出自童稚之心对高山的敬畏,抑或是林语堂耄耋之龄远隔重洋对故乡如火焰一般的思念?!

与农妇否认自己从十八齿山下来的身份不同,林语堂却自豪地向满世界宣告自己是山里人,是“龙溪村家子”,反复描写家乡的高山,“前后左右都是层峦叠嶂,南面是十尖,北面是陡立的峭壁,名为石缺(即十八齿山,又称十八起山),狗牙盘错,过岭处危崖直削而下”。一个游子远走异国他乡,对故乡山水的养育心存感恩和思念乃人之常情,更何况这个游子还是一个“脚踏中西文化一心评宇宙文章”的文学巨匠。但是,像林语堂那样“十尖石起时入梦,为学养性全在兹”,把自己的学问和修为之结晶全都归功于故乡的山,这就不是平常的思念之情了,而是一种精神寄托和信仰高度。

从市井妇女口中初次闻之,再到林语堂笔下多次浏览,十八齿山的形象由平面转为立体,由俚俗转为高雅,但一直局限于别人口中偶尔说说,我的耳朵偶尔听听,心中涌动的爬上十八齿山的念头,总是被繁忙的工作和生活琐事压制住。

所以,当想念化为真切的行动的那个上午,从圆通寺后进入十八齿山丛林开始,我爬山的脚步是慢腾腾的。穿行树下林荫,脚踩落叶枯枝,拨开茅草、芒当、铁芒萁的牵绊,一行人兴致勃勃手脚并用往山上攀爬。之所以说是攀爬,因为走的路根本不能说是路,前人走过留下的一些痕迹也几乎被野草和落叶所覆盖。我有意走在队伍的最后,给自己创造一种追寻和回忆的节奏,可以更好地仰望崇山峻岭,也可以更自由地驻足眺望远方峰峦,而不被同伴催促扰乱自己的神思。

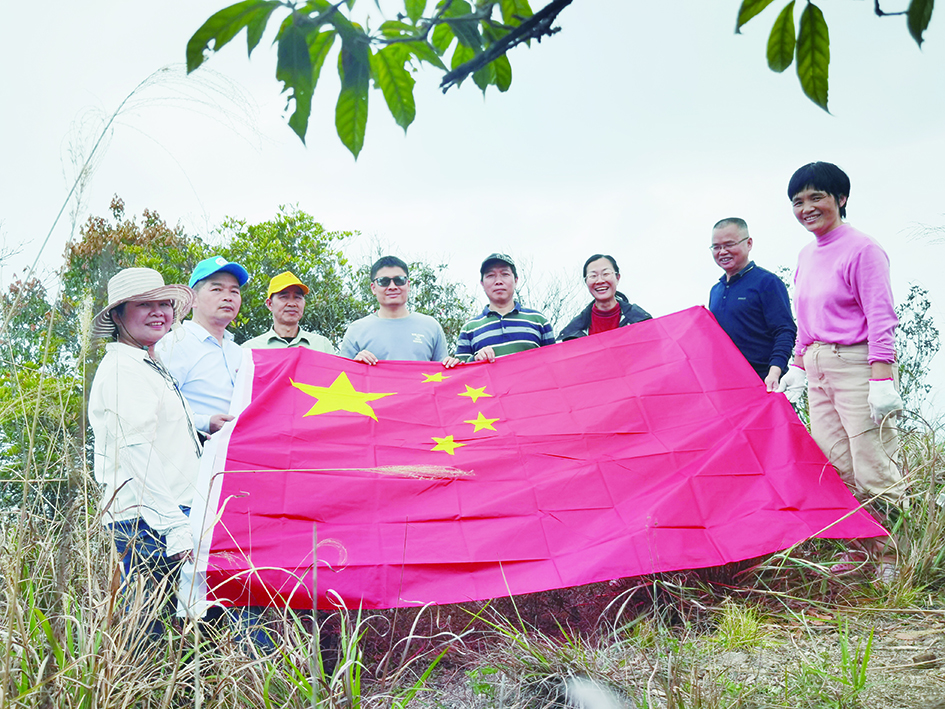

登上顶峰已是中午,太阳就挂在头顶上,周边四望,视野开阔。每个人都有如释重负的感觉,尤其是我,20多年的想念一朝实现,将十八齿山踩在了脚下。想当年,林语堂应该没有爬上这个顶峰,所以笔下只有坂仔,而没有触目可及的小溪和霞寨。我现在只能猜想当时年少的林语堂,跟着小伙伴春游、秋游,或者是跟随身为牧师的父亲到山顶村落布道,才爬上石起山忘乎所以玩闹嬉戏。但是,下得山来,高山的景象并没有随着岁月的增长而消失,而是深深镌刻在心里,在漂泊辗转的人生旅程上,成为一座引导他披荆斩棘勇敢前行的航标。很难想象林语堂“看山下人如蚂蚁”的豁达幽默的高地人生观,竟是由他童年时爬上故乡丘陵山地的经历孕育而成的。这应该是著名文人特有的善于内省的哲学气质吧!

跌跌撞撞下得山来,已近午后2点,大家围坐感慨山路难行之时,忽又想起林语堂赞美家乡的一个细节:1962年,67岁的林语堂从台北来到香港游玩,二女儿太乙对父亲说:“香港有山有水,风景像瑞士一样美”。林语堂正色道:“不够好,这些山不如我坂仔的山,那才是秀美的山”。

林语堂终究是一个爬上了高山忘了下山的人,他始终滞留在故乡高山的情感高地上,成为古语"上山容易下山难"的生动注解。放眼大江南北名山大川,群山耸立,可又有几座高山能够有幸得到闻名遐迩文学巨匠的文字加持?十八齿山的分量因之倍加厚重高大,非其它高山所能媲美。