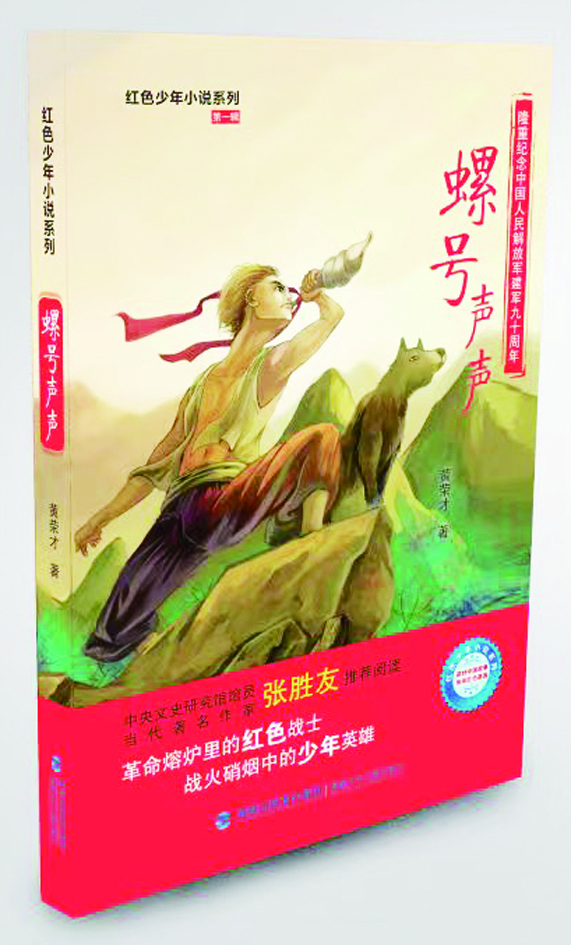

声声螺号中,少年已长成——读黄荣才《螺号声声》

黄荣才的《螺号声声》讲述的是少年罗号从九岁到十六岁的成长故事。他从起初的稚嫩、柔弱到后来的勇敢、坚强,从加入革命队伍到最后掩护游击队撤退的点点滴滴,是平和地区穷苦百姓敢于反抗恶势力的缩影。这是小说家黄荣才借助文学手法再现“平和暴动”的尝试,读之仿佛回到上个世纪二十年代末,被一种不屈的力量激荡着,并相信曙光一定会到来。

板结的土壤里长出的瘦弱的小树苗,凄风苦雨雷电交织会让它恐惧、慌乱、沮丧,却不会让它彻底倒伏。相反地,只会让它在短暂的迷失后重新振作愈发坚强。阳光的洒下固然带来温暖,然而如果自己失去生活的勇气,阳光是无法照亮心房的。罗号就是这样一株长在悬崖峭壁上的小树苗。小男孩罗号吃过的苦是多的、是重的,是酸辛、苦涩的,是当下同龄人难以想象的。父亲被恶人打伤致死,母亲远走他乡,他到药材行当学徒。身为孤儿的他,过的是非打即骂、忍饥挨饿的日子。若无干爹与叔叔的照护,活着对罗号来讲已是难事。尤其是干爹给予的鼓励、启蒙,是他成长路上不可少的精神财富,他把这些话语牢记心中。

“不能怕,怕就输了。”这是言简意赅的提醒,也是通俗易懂的叮嘱,一旦在心里扎根就像注入无穷的力量,推动罗号不断向前走去。“人嘛,任何时候都要对自己有信心。没有信心的人就是山上的杂草,只能一辈子贴着地面,永远没有站起来的机会。我们可不能当杂草,就是不能长成参天大树,也得是棵小树,离开地面站起来。”这是形象至极的说理,贴近罗号的生活实际。他天天在山里转悠,对树最熟悉,感触最深。

从这个角度说来,罗号又是幸运的。当然,旁人的帮助自外向内,自己的拼与搏由内而外,二者缺一不可。后者更为重要。没有任何人可以叫醒沉睡中的人。不满足于现状的少年,身上蓬勃着一种朝气、一股力量,其一言一行均富有感染力。没有战斗、不与敌人斗争或周旋的时候,他通过多种途径修炼自我,为反抗斗争时刻准备着。他练勤学武术至少可以防身、他翻山越岭锻炼脚力、他上山砍柴强壮自己。当然,只有勇气是不足以应对风雨如磐之乱世的,只有勇气更不可能让自己成为敢叫日月换新天的革命队伍中的一员,罗号还有聪慧、机智的一面。

从南门出城时被守门的保安队拦住,罗号装出很害怕的样子,把出城的理由编得合情合理,顺利蒙混过关,逃出已是险境的县城。带领伙伴们抓鱼,给受伤的战士们补充营养;带领伙伴们采药,为受伤的战士们治疗伤病;组织唱山歌,让山歌深入人心,让群众更加了解红军、靠近红军、加入红军。罗号更有超过同龄人的领导能力、组织能力、协调能力、应变能力。革命小战士不仅有刚硬坚韧的一面,也有温柔、细心、谨慎的一面。他对母亲的出走表示理解,他深知如果母亲没有跟篾匠离开,极有可能饿死家中;他把叔叔的家累牢记于心,只要能做点事减轻他的负担,他都主动极力去做;他待大黑如自己的家人,因它被白狗子被杀而痛彻心扉;即将被敌人杀害前,他用眼神暗示罗坤华不可冲动暴露自己。

这样的小战士身上有着真实的人性刻画与描摹,是生活在冷热交织的人世间的。作者关于罗号这一人物形象的刻画,不是脸谱化的,而是把他塑造成绝无仅有的这一个,与旁的人没有雷同的一面。古往今来,塑造成功的人物形象,往往兼具真实性与独特性的特点。

对罗号来讲,成长不仅是年岁的增长、阅历的增多,成长还在于经过了关键性转折,人生因此踏入全新的征程。其一,逃离药材行回家后,他知道即便有叔叔的接纳与关心,自己也应自食其力,不能成为日子过得拮据的叔叔的拖累。他什么活都干,什么活都敢干,只要能挣一口饭吃。没有父亲也没有母亲的他,坚强得令人心疼、让人动容。其二、在如梦初醒般地意识到唯有反抗才能有美好未来之后,他义无反顾地随干爹加入革命队伍。以身涉险一次次地为革命火种的进一步点燃付出自我的力量,甚至自己的生命。

虽然最终英勇就义,但是罗号为了掩护队伍撤退、迷惑敌人而吹响的声声螺号却吹入许多民众心里。生命戛然而止于十六岁,固然令人悲痛至极,但是罗号活出了生命的高度与深度。他的生命之光的绽放虽短暂却炽热、耀眼。“莫惊目前的辛苦,安乐日子在后头。”“革命事业天样大,长久斗争有出头。”革命的征程还在继续,当初教唱的山歌还在传唱着,它们让觉醒之火点亮更多的黑暗之地。罗号虽死犹生。他短暂的生命旅程之最大意义正在于此。

《螺号声声》并非一般意义上的儿童成长小说,因为他成长的背景并非和平年代,而是动荡不安的贫穷岁月。以此为背景的书写,对作者来讲,这是有年代隔阂的创作。唯有作者先走进那个年代里,成为历史的在场者,才能让笔下的人物有感染力与震撼力。“当年的枪声,当年的螺声,当年的呼喊虽然已经在视野之外了,但还会时常冲击心灵,成为平和独特的一首歌。”前后六年秀峰小学任教履历,让黄荣才走进平和长乐,让长乐走入心中。为了本书的写作,他再次回到长乐,为的是重拾以前的记忆。走进并感受那段历史,黄荣才做足了。创作出一部感人至深的红色少年小说,黄荣才做到了。