九指半

在风景旖旎的平和县坂仔镇峨眉山脚下,有个小村庄——南鞍顶楼,楼内有些房屋已经坍塌,残缺的墙体架着几根梁檐椽柱,随意插种的几棵香蕉树给静寂的土楼增添了丝丝的绿意,南瓜藤则肆意地蔓延着,盛开的一朵朵黄花在冬日里……

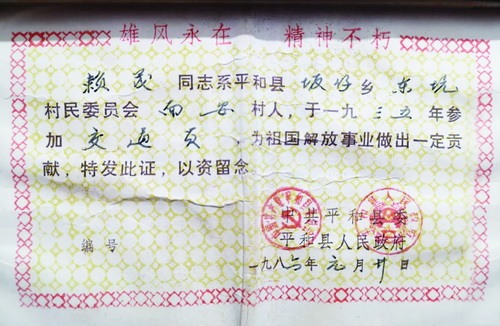

土楼里边上住着一位年逾百岁的老人,她的名字叫何莲。老人精神矍铄,身体很是硬朗,生活都能够自理,除了有点耳背外,思维非常清晰,谈吐也是头头是道。老人是位革命老接头户,她的老伴已经过世好多年,说起来她老伴的身份更为特殊——地下交通员!

聊起那血雨腥风的日子,老人家情绪有点激动,她捋了下散落的银发,自豪的神色轻轻闪过。谈到她老伴时,眼眶不知不觉就湿润了,记忆的闸门缓缓地打开了……

1936年,国民党对闽粤边红军游击队第一次“清剿”失败后,很快又纠集力量进行第二次“清剿”。他们还颁布“自新政策”和“十杀令”,企图切断红军游击队和革命群众的联系,进而消灭红军游击队。时任中共漳州中心县委组织部长的何浚在平和五寨、欧寮、山前、三平、东坑一带组织革命活动,并组织整编后的红三团反击国民党的“清剿”行动。峨眉山山高林密,道路崎岖,一旦敌人进村,红军游击队就化整为零,遁入深山老林,让敌人望山兴叹;敌人一离村,游击队又与百姓融为一体,开展劳动生产运动。

何奶奶就是在那一年从云霄的何地嫁到东坑南鞍,那年她才15岁。她只知道,那个素未谋面的男人叫赖茂,是个本份的庄稼汉。

但没想到,新婚不久,她便发现这个男人并不“本份”,家里隔三差五就有人送来粮食、盐巴之类的东西,来人都显得神秘兮兮,放下东西随即地消失在暮色之中。她一脸疑惑地看着自己的男人,转身把这些神秘的东西塞进箩筐的夹层里或竹筒扁担中,朝门口四处张望一下,叮嘱她对谁也不能说起此事,他有事要出去一下,便趁夜色遁入苍茫的后山中。

男人的话她记得牢牢的,她对谁都没说,即便是男人身陷囹圄时,她什么也没说。慢慢的,她知道男人是在干大事的,干大事就不能让人轻易知道,尤其是一直在村口晃悠的白狗子们,更不能让他们嗅出个什么味儿来。有时,村口设卡查得严,送东西来的人早已不见踪影,而她男人来回踱步搓手,苦思良策要及时送出东西,她的心也跟着不安地搅动起来。

不光是那些人送来的东西,她家腌制的萝卜干,娘家酿留着坐月子的酒,地里刨出来的地瓜,只要是吃的穿的,通通都派上用场。她的文化水平不高,斗大的字识不了几个,不懂什么大道理,她只知道嫁鸡随鸡嫁狗随狗,男人干的事,她就一定得支持。村里那间破陋的祠堂,一个干部模样的人搞来了一台机器,每到夜里,哗啦哗啦地就印起报纸来,那时,她就负责在村口望风,报纸印好后,男人负责往山里送,她觉得能跟男人一块儿干事,虽紧张,但高兴。

常往山里跑,哪能不遭疑。她男人还是在那次进山时被捕了。幸好,在那些耀武扬威的兵痞搜身时,机灵的男人及时把身上的东西抛掉了。虽然他们查无实据,但一个人三天两头往山上跑,谁信他是清白的?便把他关进县政府大衙内严刑拷打。

男人被抓,天都塌了。但她不傻,赶紧疏通关系,才得以去探监。见到男人时,她的心在流血,狱中的男人,被五花大绑,满脸都是血痕。男人没吭声,只是用眼睛紧紧地盯着她,微微摇了摇头。她懂男人的意思,狠狠地咬了咬嘴唇,强忍几欲夺眶而出的泪水。

后来,由于证据不足,加上在县衙当官的宗亲好说歹说,她男人才被释放回来。男人一到家,多日紧锁的眉头一下子就开了。但令她万万没想到,男人一回来,竟然做了一个让她无法接受的决定——剁手指。

原来,男人已被抓了好几回了,人家都认定他是游击队员或是给游击队送情报的可疑对象,每次被抓,国民党兵总是盯着他右手食指看了又看、闻了又闻。而且,她男人发现,村里通往山上的路口增设了许多哨卡,在盘查来往路人员时,对每一双手的查验尤其仔细。他们说右手的食指是扣扳机的,凡是食指结茧的都是重点嫌疑对象。为了消除敌人怀疑,男人要她帮他剁去右手食指。她真的不敢相信自己的耳朵,男人是家中顶天立地的男子汉,少个手指怎么能行,但她知道男人的脾气——说一不二。

他嘴里咬了条毛巾,把右手手指放在案板上,扭过头,闭上了眼睛,静静地等着她。只见她颤巍巍地举起菜刀,犹豫了老半天,直到冷峻的男人从干瘪的嘴唇蹦出一个字“剁!”她痛苦地闭上了眼睛,大声地吼了一声,“笃”——“哎呦”一前一后,凄厉地在寂寥的乡村小屋回响。

从那以后,通往峨眉山的山道上又经常出现一个熟悉的身影,而且他还有个显著的特征,右手食指少了半个指头,乡亲们管他叫“九指半”。路过哨卡时,他跟持枪的国民党兵亮了亮缺了半截食指头的右手,就顺利过关,当然,他随身携带的东西,也跟着顺利通关。他们当然不知道,眼前这个“九指半”的另一个身份是——中共地下交通员。

说起往事,何奶奶的眼角悄悄地淌下泪水,岁月磨砺出的一种执着,默默地流露在她坚毅的目光里。何奶奶说她今年就满百岁了,最高兴的就是儿孙满堂,日子越过越红火。老伴走了五十多年,党和政府每年都会派人来慰问她,前不久县委书记还特地专程来看望她,还一直夸她高寿哩。想起这些,她有点腼腆地笑了,那笑容,羞涩,如峨眉山间那抹红霞,粉嫩粉嫩的。