“爱武山”和它的女民兵们

上个世纪中期,山格镇隆庆村有这样一座远近闻名的山,这座山有一个很霸气的名字--“爱武山”,山上生活着一群女民兵。在那个年代,这个女民兵集体可谓是八闽大地上的一面旗帜,人们争相从四面八方而来,不只是来参观的,更多的是以她们为榜样来学习的。

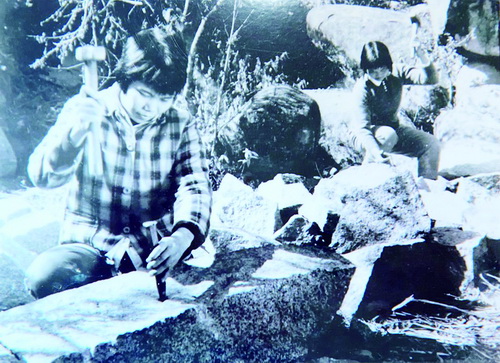

近日,记者在蔡家堡村史馆里看到,关于爱武山妇女耕山队和女民兵集体的史料展示占据着不小的位置,照片大多记录女民兵们的日常训练和工作场景。

1966年9月,为响应党中央“备战备荒为人民”的号召,当时的山格公社隆中大队动员组织13名女青年上山,以“向山进军,开山种果,以粮为纲,全面发展,粮食做到自给有余”为口号,来到大队所属的“寨仔柯山”开荒,在这里成立“妇女耕山队”。

1967年,寨仔柯山改名为“红隆山”。1969年末,县、公社武装部派干部上山帮助队员们训练,配发轻机枪、冲锋枪、半自动步枪、短枪等武器,把妇女耕山队组建成“女民兵排”,后来随着上山人数增多,于1978年成立女民兵连。林月里成为了当时第一任女民兵排的排长,据她回忆,从1966年至1981年,前后有108个女民兵上山,13个女知青。“爱武山实行‘组织军事化、行动战斗化、生活集体化’,练出一支召之即来、来之能战、战之能胜的女民兵队伍,经常为各级党委领导和上级部队首长汇报表演。”回忆往昔,林月里的脸上写满了自豪。

从“妇女耕山队”到“女民兵排”,再到“女民兵连”,这个女子集体在那个物资匮乏、温饱都成问题的年代,从干农活到军事训练,从学文化到文艺宣传,她们不仅“巾帼不让须眉”,还成为了那个年代男女青年学习的标杆和榜样,“军事训练的时候,我们爱武山的枪支训练是最多的,一场训练子弹要打一箩筐,大家的枪法都很准。曾经到全县进行拉练表演,也去部队训练表演,我们还成立一个班,专门进行军事训练表演。”林月里回忆道。

扎实的基本功训练让女兵们锻造了过硬的素质。这群女兵多次代表山格公社参加平和县、龙溪地区军事比武并获奖,先后被福州军区,省、市、县各级党委、政府及部门评为各类先进单位52次,多人次获得先进个人表彰。其中林月里、曾瑞珠、蔡金莲等女队员还走上了县乡党政领导干部岗位。

成绩并没有让这群女兵们迷失方向,她们坚守在爱武山上十六年如一日的艰苦奋斗、团结协作,在最好的青春年华里上山开荒。而在忙着开荒的同时,这群可爱的女兵们还经常偷偷到山下帮助村民干农活。“在收割稻子的时节,我们总在收工以后跑到山脚下帮村小组割稻子。”当时的女兵蔡玉珠回忆,“晚上的时候,连夜帮村民偷偷割完稻子,白天村民到田里时发现稻子已经都割好了,还四处打听,直到后来才知道是我们下山义务帮忙收割的。”

在女兵们勤劳的双手中,“爱武山”从最初的一片荒土野草,荆棘丛生,到开出荒地两百多亩,种植了荔枝、菠萝、甘蔗、茶叶、水稻等粮食作物;兴建房屋5幢400平方米、猪舍50平方米;建设民兵训练场1800平方米、百米距离的靶场1个;修筑一条从蔡家堡直达爱武山顶的长达3公里、宽5米的盘山公路;挖通一条长800米、宽1.2米、高1.8米,从爱武山下直通山顶的战备地下坑道……

二十世纪八十年代初,在改革开放的春风吹拂下,爱武山的女民兵们也完成了她们的历史使命,走出爱武山,开始了她们的新生活。如今的爱武山上也不再是当年场景,整座山上逐渐被村民们种上了漫山遍野的致富果树--琯溪蜜柚。但是爱武山女兵们的精神财富被载入纪念馆,让一代代的后辈感受先辈们团结协作、艰苦奋斗的革命精神。 (汤绍平 詹鑫鹏)