乡土文学的山地叙写

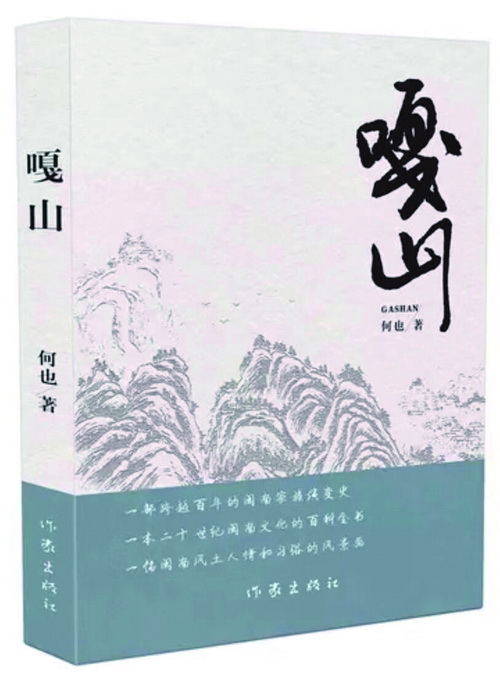

在2008到2010年间,我发表了四五个切入闽南山地及当地民俗的中短篇小说。就在这时候,被成年前非常排斥的、生养了我的闽南山地,开始以它特有的姿态进入并盘踞在我的内心深处。接下来的两年业余时间,我全身心浸淫在闽南山地民俗及闽南话的语境当中。让我渐次明白的是,如果水为山地血脉的话,那么活跃其中的人物则为山地的灵魂,以嘎山为中心的山水世相、风土人情由此得以重构,整一个二十世纪的闽南山地风云画卷便在脑海里浮现了出来。接下来15个月的业余时间,我避开应酬,长篇小说《嘎山》几乎一天不拉地,坚持每天五六百字的速度往前推进,直至2014年6月初的一天,我在键盘上敲完最后一个字站起身来,人是几乎瘫软了下去,感觉却是让自己深深地松一口气:一次专属于山地的叙述应该是被我写成了。我对闽南山地几十年来自觉不自觉的思考,就在这一刻获得贯通,潜伏于内心深处的一个愿望实现了。

我相信“一个人真正的自己是他生命的本质”这样的说法。小说中的中医世家,制“豆油”(酱油)的奚家,神奇生动的医案、“全厅面”的嫁妆……都有我和大姑母夫家两个家族的故事背景在里头。从我老祖母生下大姑母到生下我父亲,中间相隔二十多年,从我母亲生下大哥到生下我这个“屘囝”, 中间也相隔二十多年,这也就是说,从祖父到我这祖孙三代,若以时间计却已是五代人了,恰好是一个世纪多点的时间。在我弱冠之年,当一个年已古稀的老人称我表叔时,年龄、辈分与时间勾连的荒诞感就冒出头来了。小时候随乡医老父亲游历周围山地,他差不多能从每一座山、每一道河流,每一片林地、每一道崖岩、每一个村寨圩镇,说出专属于它的传奇人事来。偏在父亲讲这些传奇人事时,我睁眼看到更多的却是沉寂与贫瘠。前后的这种落差,更是让我产生了某种虚幻的不确定感,让我质疑它可能的可信度。有一天傍暮时分,我随老父亲坐在一座高山上歇息,看见一轮红日竟状如巨匾,血一样红艳,靠着西山缓缓坠入幽暗。我老父亲说,这是他此生第二次看到那样的景象。其时四野静寂,大地浑茫,身心似乎在那一瞬间虚化开了,悠游的一颗心,随之飘忽了起来,只觉得这世间还有什么是不可能发生的呢?过后的几十年,满山遍岭的,甚至是村子周围的原始森林全不见了,换上了果林浅山,绿被是保持的,山地那神秘的纵深却完全消失了。闽南山地的这一次变迁,所有的一切的一切,都让我产生时而很远时而很近那种飘忽感。

如果你生于上世纪六十年代的山区,那么你小时候目光所及、所要面对的肯定是闭塞、贫瘠、落后,面对体力难以逾越的——在大山夹缝里讨活时的畏惧、艰辛与无奈。如果你还是个作家,幸运的前提是,你必须在一个恰当的时间从中摆脱出来,对小时候的养育之地产生一个属于远方心态的审视,这时候你的童心、诗情就会悄然回归,大山的个性与神秘内涵就一下子全都有了,说不定就连凄风寒冻、暴雨山洪都会充满了彩虹般的诗意。佛陀曾说一切事物都是缘起,是各种因缘条件聚合所生,当因缘条件散失时,事物也就消失无常。在闽南山地过去的时光里,一旦走进去了你就会懂得,谁都不是一个人来到这个世上的。你会与一些人在某时某地发生交集而成为伙伴、亲朋或者敌对。一个人的来与去,前与后,也肯定因缘其中。只是微末如你我无知而已。在长篇小说《嘎山》里,徒弟缪百寻与师父凌子罟一趟进山出山的经历,基本上注定了他日后的一生,也由此奠定了日后马缨花漫长一生的基调。

我觉得写小说其实就是和天地间建立一种契约,还有它的反思。小说应该是另一只眼睛看世界的,它看起来更加柔软、更加暧昧,实际上也更加直接。如果小说也有功能的话,那它最大的功能之一,就是它当以足够的容纳和悲悯心怀,尽其所能让读者通过阅读去认知日常以外的世界,去挖掘洞悉自己的内心。