一位转业军人的“兵样子” ——记空军原航空兵某师军士长黄水成

编者按 空军原航空兵某师军士长黄水成,2001年转业到地方工作后,把部队的好传统好作风带到新的岗位上,把家乡人民对美好生活的向往作为自己的奋斗目标,把人民对退伍军人的尊重转化为干好工作的动力,时刻保持“我曾是一名军人”的荣誉感,干一行、爱一行、专一行,在平凡的工作岗位上作出了不平凡的业绩。

春节之际,无论是天南还是海北,人们都可以在水果摊上看到排球大小颜色不同的蜜柚,不少人也因蜜柚而知道福建漳州有一个平和县。

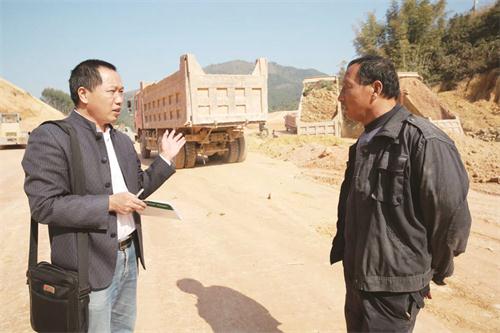

在平和,开山垦地种植蜜柚、脱贫致富不是新闻,而没有种过蜜柚、却专讲种蜜柚的故事才是新闻。空军原航空兵某师三级军士长黄水成从部队转业后,把宣传家乡作为心中的“蜜柚”,用自己的青春和梦想,在新闻采编路上取得了“好收成”。

放弃安逸 宁愿奔波

转业军人的价值体现在新岗位作出新贡献

铁打的营盘流水的兵。2001年,黄水成和许许多多老兵一样,服完12年兵役后转业回到家乡,并被安置在县广电局当了一名外线工人。2003年5月1日,虽是法定休息日,但担负值班任务的他依然像往常一样扛起10米高的竹梯子,和师傅一起来到西林村,整理有线电视信号线。正在作业时,竹梯子突然断成三截,他被重重地摔在地上,顿时昏了过去。

经医生诊断,高空坠落导致黄水成腰椎压缩性骨折。卧床治疗半年后,他终于出院了。领导考虑到他的伤情不适合继续担负高强度的室外工作,就照顾他到播出部当一名值机员。这是一个相对清闲、简单且没有危险的岗位,每天只需要按照节目播出表,按几个切换键就可以。

有一个安逸的岗位,许多人求之不得。但对浑身都流淌着“争第一、扛红旗”的黄水成来说,越干越不安。在部队他就常做记者梦,今天更觉得要把家乡的文化、特点宣传出去,而不能年纪轻轻图安逸、享清福。他心里清楚,自己肚子里的那点墨水与记者的要求还有差距。为此,在播出部工作的3年多时间里,当同龄人把业余时间用于打麻将、看电视时,他把可以利用的时间,全部用于写作和读书。

黄水成与众不同的表现同事看在眼里,也不时传到县有关部门领导耳朵里。2006年底,平和县决定成立新闻中心,黄水成被“点将”从播出部调到新闻中心当记者。

从播出部到新闻中心,不变的是工资待遇,但改变的不仅仅是从装着空调的室内值班调整到日晒雨淋的室外工作,还有从原来只要按几个切换键就可以完成任务,变成了每天都要与兄弟市县在省市电视报纸“打擂台”。黄水成认为,越是苦与累,越是压力大,越能体现自己的价值。一条条新闻刊播,仿佛一次次冲锋号,让他始终像一名战士冲在新闻一线。当记者第一年,他就在省市媒体发稿100多条,在县台上稿460多条。兄弟县的同行不解,一个连干部身份都不是的转业军士长,为何成为本地新闻战线上的“黑马”?他的回答是,转业军人不能满足于过去取得的成绩,而在新的岗位上只要找准实现新价值的方向,就会迸发出无穷的动力。

不去种蜜柚 钟情当记者

群众的集体利益优先于自己的个人利益

种蜜柚还是当记者?土生土长的黄水成心里清楚,如果选择当电视记者,就意味着要把所有精力投入到工作中,种蜜柚就得放弃。当亲朋好友为他投资种植蜜柚时,在种蜜柚与当电视记者不可兼得的情况下,他决定服从组织需要。

在县城里当记者,不仅要自己写稿件、拍画面,还得负责通联。他发挥老部队“先锋强击大队”敢打必胜的作风,把所有老记者撰写拍摄的稿件都当成学习的范本细细体会。刚刚熟悉摄像机基本操作方法的他,就单独扛起机器下乡采访。

同事们发现,黄水成刚当记者时间不长,却是一个抓新闻的好手。2007年高考结束次日,单位派他采访电力故障抢修。碰巧特大暴雨袭击,面对突发灾情,他立即调整计划,孤身扑向两处重灾区采访。那天,他采访的三条新闻当晚便在省、市综合频道播出。次日,他的现场报道同时被中央电视台、凤凰台等多个频道采用。

2009年初,正当黄水成在电视新闻干得顺风顺水时,新闻中心决定把他从新闻部调整到专题部负责新开创的“平安与法”专题栏目。面对挑战,他和同事进行细致的策划与分工,精心选题。正是靠这股认真劲,《8厘地,兄弟25年的纷争》《蔡大妈忽遇马神医》《猜猜我是谁?》等一大批精品节目播出后,好评如潮。该栏目也成了平和台的一档“黄金收视”节目。

黄水成在电视专题部干得风生水起的时候,2012年初,单位报道组组长调走了,领导决定让他来负责文字报道组工作。从电视跨界到文字,这对非新闻专业的他来说,又是一次全新的挑战。他说:“我好比是排球场上的自由人,一定要起好补位作用。”

干一行、爱一行、专一行。在部队练就的好作风,使黄水成在新的岗位上一样干得顺风顺水。在他的带领下,平和县报道组打了一个漂亮的翻身仗,2012年在当地党报上发稿1920篇(幅),被新华网、人民网、中新网、新浪网等重要网站刊登或转载1000多篇(幅)。

没有出走 选择坚守

家乡人民需要一天自己就会坚守24小时

都说人往高处走,水往低处流。在闽南地区,“平和”两个字成了低工资的代名词,不要说引进人才,连刚考进来的年轻公务员都时常有人放弃。黄水成所在的新闻部几乎年年都有跳槽的年轻人。

从事新闻工作10年来,随着黄水成的作品越来越多、越来越老到,福州、厦门的一些媒体看中了他的潜力,都向他伸出橄榄枝。

黄水成清楚,只要离开平和,凭他的干劲和实绩,工资收入会加倍提高。但在内心深处,他认为自己要当好党的喉舌,就要为百姓福祉发声,努力为家乡摘下贫困县的帽子尽自己的努力,家乡一天不脱贫,自己就要在山里坚守24小时。

行胜于言。黄水成处处留心挖掘新闻线索,讲好家乡故事,激发当地群众奋斗的热情干劲。2013年秋,他和几位同事到位于县西部的乡村采访,发现一处风景别有洞天,一帘瀑布奔涌而下,瀑布上方的大石壁活脱脱像一只凌空扑向对岸的猛虎。他回到家立即写稿,很快,《平和芦溪藏有“虎跳峡”瀑布》在当地党报刊载后,引起有关部门关注,如今那片山谷全部开发成景区。通过他的挖掘、宣传,家乡的许多风景被插上翅膀逐一飞出大山,成为远近闻名的景点,变成老百姓增加收入的“聚宝盆”。

黄水成的镜头和笔头,有时给家乡人民带来财富,有时则会解除民生疾苦。那一年,他为了一个失学女孩,独自骑车到40公里外的山村采访,帮助她重回课堂。到另一个偏远村落,发现一个先天性心脏病孩子,通过报道让他得到救助。2015年夏天,他奔走一个月余,为8名贫困高考学子筹到学费。

哪敢自鸣得意 成就“书香之家”

把读书学习作为“最美家风”薪火相传

白天捕捉采写新闻,晚上创作文学作品。在黄水成看来,新闻是事件的记录、历史的存档,而文学是心灵的书写、时代的歌唱,两者犹如弘扬主旋律的两个车轮,同步推进、滚滚向前。

黄水成边读边写,多年的阅读积累,让他有感而发,家中留存的一摞厚厚的笔记本可以管窥他的读写轨迹。和许多初学者一样,刚开始时,他四处投稿总是泥牛入海,但他不气馁,而是坚持在失败中找教训。他订阅《人民文学》《收获》等文学期刊,细细品读,从中汲取营养。利用到省城参加职工专业培训的机会,他带着作品拜访省作协主席及《福建文学》的编辑老师,虚心请教。

有志者事竟成。2009年,黄水成第一篇短篇小说《阿春的早晨》发表在《厦门文学》上。从此,他的写作之路越走越顺,散文和小说分别被《福建文学》《当代小说》《青春》采用。2010年,他的文学创作迎来了丰收,散文《三尾鱼》获得首届林语堂散文奖,一系列作品先后在《福建日报》《闽南日报》《雨花》等报刊发表。2016年,散文《泰山的石头》入选《中华活页文选》,成为高中试卷命题。2010年,他加入福建省作协。

如今,“半路出家”的黄水成已累计发表小说、散文、诗歌等作品达百万字,出版散文集《一个人的微战争》。在他的影响下,在县文广体局工作的妻子游惠艺也“夫写妇随”,在各地期刊发表作品几十万字,并于2014年加入福建省作协,两人成为省作协里为数不多的夫妻会员。还在中学读书的儿子也偶有文章发表。2013年,他们的家庭被评为福建省首届“书香之家”。

一分耕耘,一分收获。2012年,黄水成的作品《把这个产业做大》荣获第十九届“福建新闻奖”;2013年,他被授予第八届“漳州市十佳新闻工作者”称号;2016年,他被授予“平和县第二批优秀人才”荣誉称号。

黄水成离开部队多年,但他在部队养成的“传帮带”作风没有丢,每当单位调入新同志,他就会把自己的“秘诀”毫不保留传给新同志。

一枝独秀不是春,百花齐放春满园。作为报道组长,黄水成的目标是把新闻稿件搞得多多的,让平和的新闻传得远远的。

作者:王山河 转自《空军报》