让客家山歌飞扬

6月28日,漳州市红色文化保护开发与传承工作现场会在平和县召开。期间,长乐乡客家山歌队在平和暴动纪念馆广场,为与会人员献上客家山歌《送郎当红军》和《客家山歌特出名》等歌曲,器乐伴奏加上集体小合唱的草根表演,生动展示了客家山歌的无穷魅力……

客家山歌经常在平和县重要会议中做压轴表演;客家山歌在多个民俗文艺汇演中抢占风头;客家山歌冲出老区参与漳州厦门等地褒歌(山歌)赛……近年来,长乐客家山歌频频出现在电视荧屏,出现在报纸上,不断地进入人们的视线,它跨越了闽粤边界的区域界限日渐飞扬,为越来越多的人所了解和喜欢。客家山歌正积极申报市级非物质文化遗产名录。这一切,有今年64岁、热衷收集整理客家山歌者、长乐乡退休干部罗燕军的一份功劳。

“阿哥铲草李园里,出力出汗肚子饥。阿哥肚饥妹心知,妹唱山歌充哥饥。”这种现场感十足、声情并茂的客家山歌是客家人的口头文学,通常都采用即兴手法,结合劳动场景,被称为有《诗经》遗风的天籁之音,已有千余年的历史。客家山歌有许多美丽故事。传说上世纪七十年代,有一天,村里一个壮年男子早早下田干活,歇息时抽着土烟,吹着山风,一时兴起开口唱了一段,不料,对面山冈的密林中传出了年轻女声对唱,于是两人对唱了起来,不知不觉忘了时间。结果这个壮年男子回家后,发现儿媳妇没有按时做饭,问明情况,儿媳妇说,去山里打柴,以为一会儿就回来的,结果碰上一位对歌的高手,就唱开了。男子顿时明白,与自己隔着密林对歌的女子竟然是自己的儿媳妇。

罗燕军介绍,客家山歌演唱者主要集中在秀山村,这里与广东省大埔县交界,山上山下两省村民经常山歌往来对唱,有唱山歌的土壤。山歌曲调悠扬、形式简单、内容生动有趣,因而全村男女老少都喜欢,田间地头到处歌声飘扬。

遗憾的是备受民间百姓喜欢的山歌,却在上世纪八十年代后渐行渐远了。由于大多数青壮年离开家乡、常年外出打工没了唱山歌的氛围,小孩子也不学唱山歌,只爱唱现代流行音乐,客家山歌因之沉寂了一段时间。

客家山歌濒临失传局面,罗燕军看在眼里急在心上。虽然他是乡里面的人武干事,个头高大,不是人们印象中文弱的文艺青年,但是却有着一颗文艺青年的心。每每看到电视舞台上的民族歌手放声歌唱时,就会想起自己打小就耳熟能详的山歌,希望自己山村里的歌手有朝一日也能登上舞台一展风采。

罗燕军把组建一支山歌队重振山歌魅力的想法告诉村里的老哥们,他们都十分赞同。说干就干,罗燕军等人开始走家串户动员村民参与客家山歌队。可是事情说起来容易做起来难。罗燕军的弟妹罗秀霞有一副好嗓子,但当罗燕军动员她带头参与山歌队时,她当头就泼了盆冷水,说是“吃饱撑着呀,整天唱什么山歌,研究怎么种果子才好呢”。罗秀霞的丈夫是当地村支部书记,听说她都不参加,村里的其他人都不愿参加。罗燕军只好叫弟弟动员弟妹,罗秀霞最终答应先带头做做样子。费了一番口舌之后,客家山歌队终于在2012年7月组建起来了,集中练习的场所就在村小学校里面,小山村又经常响起客家山歌了。

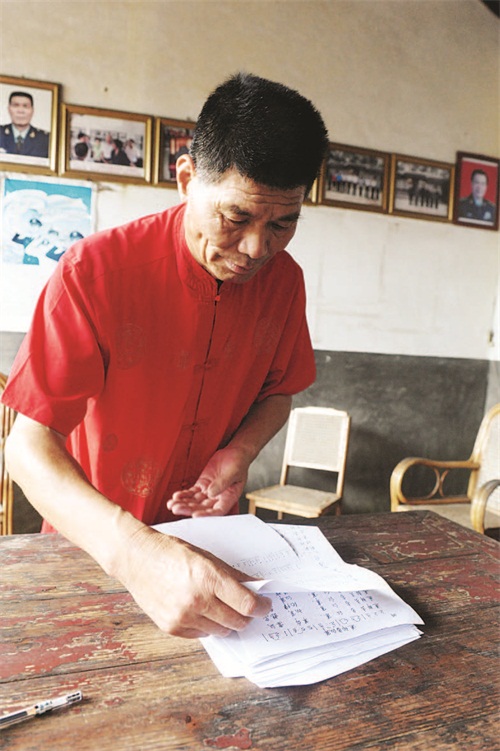

费了一番口舌之后,一支由16个爱好山歌的村民组成的客家山歌队组建起来了,要唱什么歌呢?罗燕军首先收集整理了村里传唱的传统山歌,把歌词变成文字,谱上曲,便于人们练习和传播。经过一段时间的收集,罗燕军从村里的“老歌手”口中收集到200多首客家山歌,他对这些山歌进行筛选,剔除过于庸俗化的,另外,还与山歌队员一起创作了一些新的紧跟时代的山歌作品。

村里70多岁的罗良田等一帮老人不仅会唱山歌,还会摆弄二胡、扬琴等乐器,于是伴奏的队伍也组织起来了。客家山歌队组建以后,平时经常练唱,节庆期间返乡人员多的时候,还会举办斗歌会,让年轻人接受客家山歌的熏陶。

如今,山歌队队员每星期至少两个晚上聚在一起,唱老歌也唱新歌。60多岁的女队员罗秀煌可高兴了,她说:唱唱山歌心情变好了,身体就不出毛病了。原先不大乐意参加山歌队的罗秀霞经过一段时间练习后,态度转了一个大弯,不仅自己爱唱了,而且一有空就召集大家一起唱,她说喜欢上了唱山歌时那个舒畅的感觉。

“自古山歌从口出”。罗燕军介绍,长乐客家山歌自明朝传承下来已有600多年历史,其见山唱山,见水唱水,见物唱物,触景生情,特点鲜明,自然形成四句七字、四句五字歌词,朗朗上口,押韵动听。上世纪土地革命时期,长乐客家山歌发展成为革命歌曲,《苏区政权一枝花》《送郎当红军》《革命成功住洋楼》等一系列歌曲,激励过长乐乡2000多位优秀儿女,他们唱着山歌参加了红军、新四军、游击队,打响八闽土地革命第一枪,他们唱着山歌跟随中央主力红军长征,他们唱着山歌奔赴长江黄河各地勇杀日寇。

如今,长乐客家山歌队在十里八乡渐渐有了名气,从本乡的民俗文化节到县里、市里的文艺汇演甚至厦门特区的山歌会,客家山歌仿佛张开了强健的翅膀,展示出无穷魅力。