西山古城:寻找流逝的记忆(上)

序

“平和琯溪蜜柚香,酸甜可口醉心间;平和琯溪蜜柚乡,幸福生活万年昌;平和琯溪蜜柚乡,风光独好是天堂………”

曾有多少人因为《平和琯溪蜜柚香》的优美歌曲而爱上平和县,爱上琯溪?如今,琯溪旁边西圃州地的几株蜜柚母树已没了踪影,明代侯山族人、第一个成功培植琯溪蜜柚的先贤者李西圃的故事也早在潮湿闷热的空气中飘远,只有花山溪的水依旧蜿蜒向南。

花山溪旁的西山古城,这座与琯溪蜜柚有着千丝万缕关系、充满历史文化故事的城寨也已逐渐淡出人们的记忆。也许,每个人的心中都有一座古城,它可以风情卓约、神秘梦幻,也可以庄严肃穆、典雅甜美。在500多年时光的流转中,被毁得差不多的西山古城安静伫立,令人无法忽视曾经的存在,无法忽视这座古城悠久的历史和深厚的文化积淀。在古城依稀可见一些散落的古老建筑以及虔诚朝拜和诵经的人们,柚香飘来的时候,在古城的小茶馆喝着奇兰,吃着甜点枕头饼,然后翻开历史书卷,聆听学者和老人们的回忆,一路追寻古城的足迹,古城昔日风貌、人文故事渐渐从历史深处走来。在古城,一次邂逅就足够回味一世。

一

明清、民国时期,平和县的县城设在九峰镇,所以小溪镇当时的定位充其量就是经济、文化重镇。小溪又名琯溪、溪浒、溪口、遵畴寨,曾名阳明,盛产粮、糖、果、畜,清朝有“小漳州”之称。小溪当时有西山城、南山城和龟头城,而西山城却始终扮演重要的角色在推动着当地历史文化和经济的发展。

小溪镇西林村,古称西山,亦称侯山。自南宋以来,李姓聚集西山,“西山李”成为闽南一大望族。西山城,原名侯山寨,位于小溪镇葫芦山南麓,也就是现在的西林村,明清时属清宁里。据《平和县志》和《侯山李氏家谱》记载:明正德九年(1514年)“西山李”五世祖李世浩、李廷淳率族人围筑西山城,历时十年竣工。全城面积80亩,城墙宽2米,高约10米,分为上下两层,上层作为管理办事处所,底层则为大门通道,整座城楼均以长方形石条砌叠而成,四周环绕护城河,可供船只航行,上达北坑烟行,外与花山溪连接。

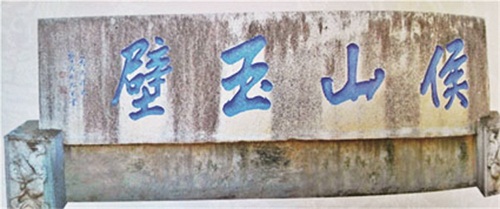

西山城分东西南北四门,南门(正门)门楼由99块条石砌成,上嵌明代书法家范允临手书“侯山玉壁”石匾。遥对溪南屏障天马山,气势极为宏伟。城内分三街六巷,置有99个石门,99个柴门,77眼水井,大街小巷均用花岗岩板材铺设。李氏祖庙在西山城中,位于中街与前街之间。前门正对城门,门前设置下弦半圆照壁,与拱形的城门构成圆孔,意为“葫芦口”,即“葫芦吐烟”之宝穴,相传,若将砖石碎瓦倾入门外农田,不久便可化为沃土。祖庙三进三开间,后设花园,飞檐斗拱、雕镂彩绘,极是富丽堂皇。此外,城内尚有大小宗祠九座,分为大房、四房、五房和大二房、爐、坵、七、全、坦、易。大厝数十座,大多为一厅两房三进结构,且都用条石为基,青砖为墙,红瓦为顶。最为富丽的布政使公祠则为琉璃瓦屋顶。侯山李氏文史研究会秘书长李荣华介绍说,布政使公祠的主建筑是一间二进三开间的厅堂,宽度大概在20几米,深度大概是在15、16米左右,中间有一个天井。在厅堂前面的左右两边是厢房,类似四合院,四合院的中间用青石板铺成,左右两边有4根旗杆。

今年82岁的老人李联通回忆说,城内还设有宗族执法公堂,订立家规六十九条,族人违者则依家规论处。民国31年(1942年),香港私立大成中学内迁平和,择校址于西山城内,1949年更名为新民中学,1954年定为平和第一中学。校址占用西山城前半部分,后半部分一直为西山族人民居。旧时院落、街巷依稀可辨。1976年因平和一中扩建校舍,祖庙被拆除,唯留后花园围墙。今存清乾隆十六年“李氏重修祖庙序”石碑一方。城门石匾“侯山玉壁”与“西铭碑记”石碑尚存。

西山古城不仅城内布局合理,城外设计也非常科学。当时,侯山这个地方较为缺水,建城的时候,充满智慧的李氏族人就考虑到这一点,李荣华告诉我们,他们的先人把周边十三个泉眼的水通过开凿水渠(闽南话为“坡”bi)集中起来全部流入琯溪并直达护城河。由于水资源丰富,琯溪船运发达,当时西山城的东门前还设有码头,供货物集散。这些货物有进城的也有出城的,出城的货物通过琯溪航道(花山溪航道)可直达漳州月港。明清时期,城内店铺林立,商业繁荣;城外水稻连片,水果飘香。难怪人称西山李氏自己有圩(市场)有“坡”(bi,水利)有果子。据传,当时城内居民相当富有,连白银丢在地上或路边也没有人捡,城的地下埋藏着不少的银子。

在西山城的西北角还有一座小城,准确说是一座方形土楼,当地人称“石楼仔”(现在的地名是石刘仔),其实它就是西山城的“卫星城”。我们无法考证“石刘仔”建设的确切时间,只知道晚于西山城建设时间。至于建楼的原因有两种说法,一种认为当时西山城人口太多不够住,得再建一座城;另一种说法是西山城李氏族人太富,白银和物品没地方放,得再建一座城,囤积白银和物品。“石刘仔”小而精致,设计独特,有很好的防御功能。该楼为四方形,长66米,宽56米,现在能看到的大部分后来改建的,只有一小部分被幸运保存下来。这些保存完好部分的楼高6米左右,为两层结构,第一层的外墙全部用石头砌成,二层用土夯成;土楼的城墙设计独特,分为内外两层墙,中间为夹层,外城墙厚度达1.2米,中间夹层部分约50公分,内墙厚度约30公分,在建设时,夹层部分放置小石头和沙土。李氏族人的先人认为,如果外城墙被匪贼挖穿,石头和沙土就顷刻滚下击打匪贼,延缓挖墙的时间,这样就为打击匪贼保护土楼争取更多的时间。

行走在西山古城残存的街头、巷尾、老房,骄傲与忧虑并存。在那里我们还会偶尔发现一些城民在一个杂院里与畜牧同住,尽管这古城因历史的沧桑在物质文明日益发达的今天,它的古朴、醇厚成了现代人追寻自然的好去处,可古城遗民却丝毫没有被我们惊叹、高昂的兴致所打动,他们依旧我行我素地生活在以往的生活轨迹里,在牛粪、猪食的杂味中,怡然自得的生活着,该干什么就干什么,毫不做作也没觉得任何不妥,他们还说,这里很多有写字的木牌匾已经成为煮制猪食的燃料。

二

其实,一座古城的兴衰总是伴随着战争,西山古城如此规模与设施,也曾一度上演过金戈铁马、烽火狼烟的剧目,并成为一种不畏强横、自信自强精神的象征,所以,从一个方面来说,这是一座从硝烟战火的历史中走来的古城。

西山古城的兴建是有历史背景的,至元三年(1337)六月,侯山李氏开基祖孝梓公的曾孙李志甫集众起义反元,杀出南胜县(今平和县),直捣漳州府,失败后,被株连九族,族人纷纷外逃。君达公托两子禄延、福延由母陈氏、祖母林氏抚育,潜居故里西山,李福延(居士公)成为西山李氏一世祖。不久西山李氏重兴,子孙昌盛。由于有这段历史,侯山李氏建城的目的主要是防御外来的侵犯,再次才是防贼寇,这在李世浩所写的《西铭碑记》中就有明显体现:“吾家世居西山……然遭元季扰坏之秋……近年来寇植邻坏岁无宁日……已无昔日太平族居之乐矣”。

据《平和县志》载:明嘉靖三十八年(1559年)二月,数千倭寇窜入清宁里东部,到处烧杀掳掠。知县王之泽带领官兵,组织民众共同抗倭。西山古城的所在地的琯溪或者说侯山都隶属清宁里东部,所以,当时的古城就开始遭到破坏。明顺治九年(1652年)八月,郑成功率兵围漳州,分兵攻入平和,杀死清军漳汀营赖策。十二月,清廷大军入闽,郑成功引兵退出诸县城,清军攻占平和,城池、民居被毁,西山古城也不能幸免。康熙十六年(1677年),郑成功的儿子郑经遣何佑带兵入南靖、琯溪等地,西山古城成为他们的休养生息的地方,康熙十六年,郑经将领洪双嘴带兵攻占平和县县城——九峰,逼近潮州。清咸丰三年(1853年)四月十三日,闽南小刀会起义军攻占琯溪等处,西山古城也曾一度被占领过。侍王李世贤是太平天国左军主将,进军闽西南,攻克漳州城,并取得万松关战役的胜利。同治三年(1864年)九月十三日,李世贤部属朱义德率军从广东大埔攻占平和县城。二十三日,又攻占霞寨、琯溪等地,此时,西山古城成为他们进攻漳州城的指挥部。太平军在漳州的巨大胜利,震惊了清廷,清政府严责闽浙总督左宗棠率部进剿,清军进围漳州城,李世贤以攻为守,组织了数次反击,但都被击退。1865年5月15日,李世贤在撤离漳州城的同时,下令各县的太平军撤往平和西山古城集结,再进图广东的嘉应州。由于传令兵在半路被清军截获,“路引”(撤军指令)落入清兵手中,故左宗棠等清军头目知道了太平军的转移路线。太平军主力撤到平和后,即被清军追及,李世贤率军且战且退。由于平和山区的岭路险窄,大部队无法展开,人众拥塞,在清军的猛烈炮击下,太平军争先后撤,自相践踏及坠崖落水而死的不计其数,李世贤也连人带马坠于桥下,身受重伤。从漳州突围至平和的太平军总共损失了三万多人,元气大伤。民国15年(1926年),国民党驻军营长洪哲明督建小溪中山公园,拆用西山城大量石料,自此城墙面目全非。

历史常常在这样经意与不经意之间滚滚向前,西山古城便在滚滚的历史长河中一路颠簸,踽踽前行。到了今天,古城早已退出了它防御的功能,它也不再是封闭的象征,而是一个当地群众展现多元文化的大舞台,封闭成了历史,平等与开放成为这里的潮流。

(未完待续)