聚拢关注林语堂的目光

——《走进林语堂》编后

平和人林语堂说自己是“一团矛盾”,这句话说明,林语堂是可以多角度解读的。

其实,无论林语堂这个人,还是诞生了林语堂的平和县,风景无限。林语堂就曾经说过“我的家乡是天底下最好的地方”。

坐在林语堂故居门前的树下,在当年林语堂用过的石桌旁,泡一杯白芽奇兰茶,想象林语堂,解读林语堂,谈论林语堂,都是惬意之事。林语堂故居就成为许多人仰望的地方。

林语堂故居,吸引了许多目光,有的人来过,留下许多感慨,许多感悟,有的人,把这感想或者感悟诉诸笔端,就有了一篇篇精美的文字,带着个人的体温。

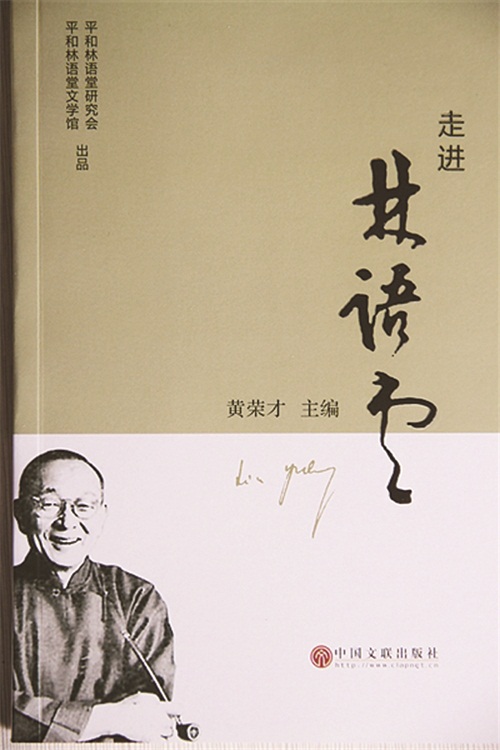

今年是林语堂诞辰120周年,平和林语堂研究会、平和林语堂文学馆以“走进林语堂”为主题,组织了数次作家采风,也面向全国发起了征文。众多作家的目光汇聚,文字耕耘,有了125篇的应征稿件,从这些来稿中选取了54多篇文章,于是有了这本散文集《走进林语堂》。这是一次集中的韵味抒写,林语堂带着作家不同的个性笔调,呈现在大家面前。闲适、平和、幽默、快乐。

这本书的作者,有远有近,有老有少,当然,漳州的作家会多一些,某种程度上,是漳州作家对林语堂一次相对集中的感悟和书写。正如“一千个人眼中有一千个哈姆雷特”,林语堂也是如此,每个人的眼光不同,关注的角度不同,编这些书稿,就有了愉快的阅读和惬意的享受。

作家的笔是犀利而且丰富的。在作家的笔下,林语堂是主角。林语堂的侄孙女,厦门大学教授林梦海的文章《兄弟情深》,以家人的视角,讲述了林语堂兄弟之间的深情,这种情怀很近,近得让人没有明显的距离感,这份情怀就不仅仅是亲切,而且,文章中传递出不少新鲜的信息,多少有点对之前误传的信息的修正或者说明,比如说林语堂是个计较金钱的人,事实上,林语堂对兄弟,尤其是兄弟的后裔很是关照。有些事实是需要修正和说明的,这些说明避免了以讹传讹。杨西北的《杨骚与林语堂及其家人》,则是讲述了当年漳州两个名作家:林语堂和杨骚之间的交集和友情等等。还有青禾的《无边的柚香与生活的艺术》让大家知道林语堂的生活智慧,叶子的《深山里走出的顽童与大师》,于燕青的《一种如此巨大的存在》,林丽红的《“另类”父亲林语堂》、蔡刚华的《一个理性而且务实的大师》等等,这是每个人不同的解读,这样的解读让林语堂不是一个扁平的文化符号或者文化标志,而是一个立体的人,让读者了解到林语堂性格的丰富。

不仅仅这些,在作家笔下,林语堂不仅仅是个文化名人,还是个情感充沛的人,因为感情,林语堂柔美。飞和《到底是谁欠了谁的幸福,又是谁成全了谁》对林语堂的初恋提出了某种质疑,而许少梅《初恋总是美丽的》却是一种赞叹,游惠艺的《林语堂与廖翠凤的金玉良缘》又是对林语堂和廖翠凤把婚姻经营成典范的敬仰。同样是飞和的文章,《完全的爱带来完全的伤害》则是分析了林语堂对女儿教育的失败,黄荣才的《好男人林语堂》从初恋、热恋、婚姻等诸多方面告诉我们,林语堂是个丰富的人。情感问题,对于林语堂不是简单的一条线,也并非一句话说得清楚,作家用自己的笔,把这种复杂讲述得风生水起。

林语堂已经成为一个让人景仰的文化高度。关注林语堂,没有理由忽略诞生和孕育了林语堂的平和山水。林语堂曾经说过“一个人在儿童时代的环境和思想,和他的一生有很大的关系。我对于家乡的环境所赋予我的一切,我都感到很满意。”这是从平和走向世界的林语堂对家乡平和的深情眷念和最高赞誉,众多的作家,也把目光定格在平和,在坂仔。许初鸣《灵山秀水孕大师》、何也的《作家要有一个长对地方的童年》,文卿的《系念一生的那十年》,朱向青的《家乡是一幅绝美的图画》,杨平端的《大师的和乐人生》、江舒琳的《林语堂:他从平和来》等等,把平和山水和林语堂紧密相连,用抒情的笔调探寻了林语堂的人格修养和创作风格的来路,这些文章,梳理追溯了林语堂的根,验证了一句话:根在哪里,林语堂的魂就在哪里。

因为林语堂,因为诞生了林语堂,平和成为拉扯作家目光和作家牵挂的地方。老皮的《还没离开,就开始想念》代表的不仅仅是他个人的情感,而是一种感情的方向,诗意的叙述和表达让人读后更加放缓了离开的步伐,加快前来的节奏。格致是首届林语堂散文奖大奖得主,来了平和之后,就和林语堂结缘,一心想《和林语堂学喝茶》,她把林语堂的平和、闲适糅合到自己的生活和生命。方达明《穿过雾海去看林语堂》是一种急切,林跃奇《与林语堂未了的约会》是无法忘怀,何葆国的《林老师》则是一种亲切。

不同的风格,不同的笔调,不同的视野,不同的视角,林语堂在目光聚拢之下,清晰地向读者走来,读《走进林语堂》,就是了解林语堂,感受林语堂,感悟林语堂的路,值得留下自己的脚印。