语堂的西装与鲁迅的长衫

每次去林语堂故居时,总会想起另一人——鲁迅!鲁迅和林语堂是中国近一百多年来最有代表性的两位文化巨人,他们都是时代弄潮人,时代风云际会让他们走到一起,有合有分,但总的来说,我觉得他们还是一对战友,曾并肩战斗,后来,又因个见不同分开到各自不同的人生战场,他们之间岂是“恩怨”二字说得清的。但要说起他们的西装与长衫,还是有一番来历可说的。

林语堂出生于闽南山区一个乡村穷牧师家庭,从小就接受西方基督教与本土中国儒教两种文化的熏陶,让他从小在中西两条文化大船上自由穿梭,他的血液里流淌着中西两股文化基因。从小学到圣约翰大学,林语堂一直都在基督学校上学,可以说,这时期林语堂的西学功底要厚于国学,他早早地打开了西洋的视野。一个从小接受西洋文化熏陶的林语堂,穿着西装出现公共视野也就显得顺其自然。而出生在封建士大夫家庭,从小在传统文化沃土中长大的鲁迅,一生钟爱长衫也同样不足为奇。然而,有趣的是,林语堂虽然穿得很潮,观其一生,他却是一个传统的文人,他的西装下裹着一个新道家传统;而鲁迅虽长衫一生,却又是一个十足的先锋派,他的长衫内藏着摧毁旧世界的新思想,二人对比十分鲜明。这种传统与先锋贯穿了他们的一生。

鲁迅留日期间,有感于国内同胞的愚弱,立下了“我以我血荐轩辕”的誓言。他要改变国民性,他弃医从文,以笔为器,展开一场漫长的厮杀。这时候的鲁迅接受了叔本华、尼采的思想。面对积贫积困、列强欺压的旧中国,鲁迅强烈渴望改变这个世界。当他回国后,国内正处在山雨欲来前夜,胸怀利器的鲁迅在思考着,他时刻在关注时局动向。后来,以陈独秀、胡适为首的新文化运动一经发动,鲁迅便决然毅然地投身其中,并成为新文化运动的一员主将。我们从他笔下的孔乙己、祥林嫂看到他对封建社会吃人的本质的无情揭露,控诉了封建礼教和封建宗法制度的罪恶。光揭露与控诉还不够,这时候的鲁迅主张打倒一切旧传统。面对千疮百孔的旧中国,他内心装着一个超人,装着尼采哲学的巨人、超人,可是在他眼里都是连挣扎都没有的“小人”,都是一群阿Q,一帮只接受苦难没有反抗的祥林嫂,顶多是喊几嗓子自由的几个“子君”,几个有那么一点意思却没有能力的小年青。他必需拿起武器,去摧毁这个世界,重新建立新世界。

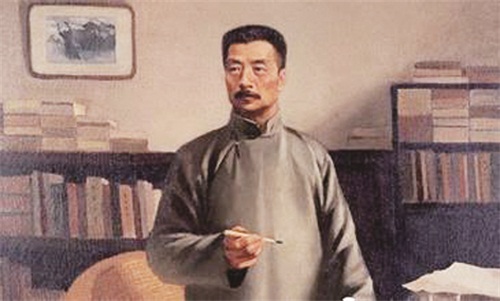

面对积贫积弱的旧中国,面对奴性、浑沌、虚妄的阿Q们,不管挨了赵太爷多少巴掌,疼痛还没过去,只要听到哪儿有热闹可看,即便是在屠杀同胞,也是要挤上前去看个过瘾,说不定散场之后,还能弄到一顿血馒头来压压那衰朽的肺痨。这样的国民,一定是灵魂出了问题,从骨子和灵魂都深度中毒。面对这样灵魂都出了问题的深重病人,在改造国民性上就必需有一个涅槃重生过程,鲁迅拿出自己的顶层设计——他如一个伟大的灵魂工程师,把手中的笔,化作锋利的钢刀,先革去日渐溃烂的痈疽,再剔开表层深入到骨头去刮骨疗毒,然后朝昏昏沉沉的国民猛地一声惊雷般的呐喊,让其灵魂觉醒过来。这时候的鲁迅是穿着长衫的先锋战士,执匕首,贴身肉博,他冲在中国民主及民族革命的第一线。他批判阿Q们,正是他内心呼唤巨人超人的另一种表达。

坚持对这个世界的最后胜利当然是鲁迅的期待,但他何尝不明白,在他有生之年,他只能看见曙光,却很难看到一个强大的祖国,但他没有退缩,毅然扑上前去。这是时代的悲剧,是他内心明白无误的尼采式的悲剧,注定了他沉郁顿挫的一生。其实鲁迅也不需要这些,他宁愿当一个复仇的先锋者,如他《铸剑》里的眉间尺、侠士晏之敖就是他典型的复仇思想。他希望有那么一把剑,即便割下头颅也要去复仇,从中不难理解,鲁迅是鼓励离经叛道的,他是个彻底的复仇者。从风格到人,鲁迅都是五·四以来最彻底的先锋者。他自觉接受留日时所接触到西方哲学思潮,并化诸笔端。我们从早期的鲁迅小说中不难看到,这是一种全新的写法,是十足的先锋。从他第一篇白话文小说《狂人日记》来说,放在当下也是足够先锋的。如果说鲁迅身上也有传统的话,那就是他没有欧化的语言,他吃透了传统,他是一株接受西方哲学思潮洗礼又在传统沃土上成长起来的参天大树,就像他一生所坚持的长衫。面对哀其不幸,怒其不争的阿Q们,鲁迅并没从传统的药匣里拿出经书与道德,却拿出西式的手术刀,冷峻、光芒,一步步逼上前去,直接朝灵魂深处猛扎下去,让其成为洗心革脑后的新人。

而与鲁迅同时代的林语堂为何不也先锋一下呢?按说,年青的林语堂在欧美求学多年,那时的欧美正处在工业全面兴盛后走向危机时代,各种思潮分流涌动——直觉主义与意识流、现象学、存在主义、结构主义、解构主义、西方马克思主义等各种学说相继登场,叔本华、尼采的唯意志论、弗洛伊德的精神分析与当代马克思主义各种思潮席卷世界,这是一个人心思变高速旋转的动荡时代。1919年,林语堂就读于哈佛大学,之后转至德国莱比锡大学,包括之后他长达三十年旅居美国,他一直身处世界各种思潮争端的前沿。可以说,五·四那批文化运动的主将们,他们大都有留洋背景,他们不同程度接受西方各种思潮,并在那场运动中持续发声,阐述自己的主张。然而,林语堂好像对这些不感兴趣似的,意外的是,他在德国莱比锡大学期间,竟使他第二次补课中国文化。学校图书馆里中文典籍汗牛充栋,令他沉迷其间。这为他日后沟通中西两界打了坚实的基础。

没有拿出自己的主张不等于反对别人的主张,更不是思想的保守落后。1923年,林语堂拿了莱比锡大学语言学博士学位回到北京,当了北大的教授。林语堂从德国归来时,国内的新文化运动已经分化,以周氏兄弟为首的“语丝派”与胡适为首的“现代评论派”激战正酣,林语堂毫不犹豫地站在“语丝派”一边,与昔日有恩于己“现代评论派”的胡适他们展开论战。站在中国文化运动的主线上。这时候,我们看到的是一个穿西装的林语堂,与穿长衫的鲁迅一道并肩战斗,一同探索国民性的改造。可以说,早期的林语堂是一个激进的欧化派,甚至主张要完全地打掉传统文化,以此改造国民进取不足保守有余的劣根性。这时的林语堂完全是用西方人的头脑来思考中国问题。

然而,当时国内局势急转直下。1927年是林语堂人生的一个分水岭。第一次国共合作失败后,阶级斗争和民族斗争压倒一切,五·四时期一整套科学、民主、个性、自由的话语被阶级性话语所替代。恐怖屠杀的乌云笼罩在每一个激进者的头上,像林语堂这样的一大批知识分子就从历史的潮头急剧跌落下来。他开始变得沮丧,徘徊,苦闷,失望,如坠烟雾。他不能同鲁迅那样的坚韧者一同前行,又不愿不能改变自己,最终走上了另类独善之路——这正是鲁迅批判的第三条道路。他徘徊在前进与转向之间,人生一下变得尴尬。作为一同右转的周作人一语道出,这种尴尬是一种悲剧的角色。这时期是林语堂人生最灰色时刻,可以说是他的灰色地带。尽管还有周作人这样的同道者一起书写草木花鸟这类闲适文章,但同鲁迅及左联同志们的激情相比之下,显得那么不合时宜。

可以说,林语堂至此还没找到自己,他看不清自己的前方,更不知道自己的下一步该往哪儿迈。那种以笔为刀的厮杀不适合林语堂,他不是那个时代的先锋者。但在动荡的时代大潮中,坐下来清谈人生又显得那么另类,为时代所不容。反过来说,清谈也不是林语堂的初衷,是尴尬,是无奈,是强作从容的另种表达。在那个时代,作为一个文化人,想当一个旁观者都难。幸好,正在徘徊犹豫的林语堂,迎来生命中的一个贵人——赛珍珠。某种程度上说,赛珍珠是改变林语堂人生轨迹的一个人,她直接促成了林语堂实现一次华丽的转身。赛珍珠在中国生活了四十年,写出了小说《大地》获得了诺贝尔文学奖,但她仍感到对中国的隔膜。这时的赛珍珠需要找一位英文好又真正懂得中国文化,且文笔精确、流畅和优美的中国作家,来写一部有关中国的书,林语堂无疑是最好的人选。林语堂也不负所望,从1934年开始,林语堂用了10个月时间写出了《吾国与吾民》,该书于1935年在美国出版后引起轰动,仅在当年9月至12月的四个月时间里就印发了7版之多。

《吾国与吾民》开了一个好头。1936年,应赛珍珠邀请,林语堂离开饱受战乱的祖国,举家旅居美国,开始潜心治学。刚到美国时,林语堂欣然接受赛珍珠建议,在半年时间内写出了《生活的艺术》一书,该书于1937年出版后在美国再次引起轰动,影响超过《吾国与吾民》,被“每月读书会”选中为12月的特别推荐书。

人生是复杂的。文化观也是日积月累潜移默化的。林语堂旅美之后,让他远离国内的纷争,让他拉开距离重新审视饱经沧桑的祖国,他实现了人生的转场。当他转过身来时,他发现中华几千年所沉淀下来的文化,是那么的智慧和美妙。美与丑,糟粕与精华,他看得更加清楚,他重新发现了祖国。正是这次转身,林语堂才真正系统地形成了他的历史观、文化观及他的高地人生观。这是一个成熟的林语堂,一个没羁绊的林语堂。从1936旅美至1966回台30年间,林语堂的创作进入喷薄期,《生活的艺术》、《京华烟云》、《中国的生活》等一大批重要著作相继问世,全面展示了他的艺术才华,他写出了中国文化的精髓与灵魂,向西方人系统地介绍了古老的东方中国文化,让他赢得了国际声誉。可以说,至今也找不出第二人像林语堂这样有效地把中国文化向西方作出最系统的介绍。1946年,林语堂获得威斯康辛贝路艾特大学的荣誉人文学博士学位,该校校长致辞称——林博士,东方学者,世界文士,您具有国际思想,您的卓越不凡的写作,已使您在世界上,成为非官方的中国大使!其影响至今无人可比。

纵观林语堂的后半生,他是一个丰产作家,同时也是一位卓有影响的国际文化使者。他是一个身在西方讲中国故事的人。这时候我们看到的是一个回归传统的林语堂,如他自己所言,“从前回国时,所作之文,患哈佛病,声调太高。”他把庄子、苏东坡引为隔代知音,坚持达观超然的人生态度,坚持从传统出发,从本心出发,他是第一个发现了自己的生活的作家,林语堂写中国性,坚持用一种纯正的不被欧化的中国传统语言,描写本土人在自己土地上最普通的生活。这种闲适性灵的笔调,上承老庄、柳宗元、苏东坡,下启公安、竟陵、晚明小品。虽然西装革履,虽然身在海外,但他的根仍在中国传统的山水哲学之间。

传统与先锋,如西装与长衫,体现了林语堂与鲁迅的本质不同。鲁迅穿着长衫,然而他的绍兴花雕酒壶里却装着烈性酒,而林语堂穿着西装,他的西洋琉璃瓶里却装着温情怡然的糯米酒。不同的风格,让我们看到他们的丰富性。风格没有唯一,创作也没有红绿灯,只有个人偏好与选择。在那个时代,鲁迅和林语堂都交上各自不同的答卷,令后人看到他们各自的选择——面对中国这样一个积贫积困的现状,他俩各自开出诊方,鲁迅直面人生,坚决主张动刀子,他需要快速去除病灶;而林语堂则从文化自身规律,主张采用温和的中医疗法,对这个千疮百孔的世界,他开出一剂抚慰心灵的良方——用传统的文化去感召这颗受伤的心灵。摧毁是必需的,也是容易的,但治疗同样辽阔。鲁迅是穿着长衫打西洋拳击,刚劲凶猛之下,遍地鲜血;林语堂则穿着西装在打太极拳,一招一式,在于强身健体。鲁迅像斗士,一直冲锋陷阵,而林语堂更像和平医疗队,在后方开展一场心灵的救治,宣扬他的普世价值。然而在鲁迅看来,在内忧外患一片废墟的家园,还在自己的小天地写着闲适文章,多像在炸弹刚炸过的地方,端着一杯咖啡在慢慢品味之后,说这地方可以种点花草。而林语堂则认为,笔就是笔,既不是刀,更不是枪,在时间的长河里,艺术文化应该跳出阶级的范畴去观照后人,这也正是他们本质的区别。

正是从这种观照后人的艺术观点出发,林语堂为自己构建一个理想国——1955年,林语堂在法国一个小镇过上一段惬意幽居的日子后,写了一部幻想小说《奇岛》。书中的荒岛上是一个与外界割断的,由土著居民和来自世界各地的政治家、学者、医生等组成的岛国,他们没有职业的烦恼,没有奔忙与争斗,住在一起随心所欲地谈论衣食住行,为一个点心品头论足,为一场比赛欢呼,他在书中构述了他的桃花源,设计他理想中的乌托邦。这正是林语堂和别人不同之处,别人在关心这个时代的时候,他却透过这个时代去关心他人心灵梦幻的世界,推出闲适艺术的生活,不经意间高扬了他的人生哲学主张。

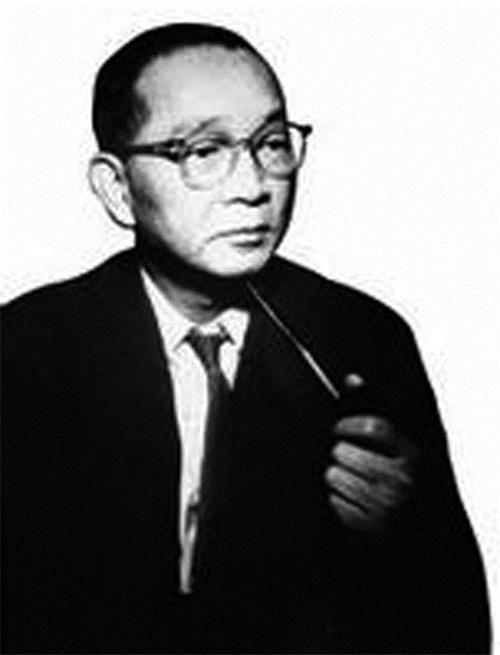

如果说林语堂是新道家代表人物,那么鲁迅则是新法家的代表,他像商鞅、李斯那样,强烈呼唤通过打倒旧礼教,建立一个民主、自由的新国家,他需要变革,需要新生。如果非要从林语堂和鲁迅身上找出一个共同点,那就是他们都是十足的烟民。但就他们抽烟方式也不相同,林语堂一辈子拿着烟斗,鲁迅则抽着现代卷烟。

令人遗憾的是,在那动荡的时代,鲁迅的先锋也没能得到全部的释放,他不得不写他犀利的杂文应战。在鲁迅生命后十余年间,我们再也看不到另一部《狂人日记》,更看不到另一个《阿Q正传》,他也被时代止步。林语堂和鲁迅是中国百年来传统与先锋的代表,但同样都受到时代和环境的摆布,谁都难逃时代的烙印。