海峡两岸的吴凤印记

本报讯(赖思臻 云月 傅剑波 文/图)走在海峡两岸的吴凤印记里,感受不一样。

台湾的吴凤印记

位于嘉义县中埔乡的社口村有一座吴凤庙,它背靠大坑山,面临八溪,绿树浓荫,雅静宜人。初到这里,一座朱红、高大的燕尾状拱门伫立,门上写“阿里山忠王祠”六个红字,庄严古朴;四周随处可见的高耸椰树和青翠古榕,淡雅清新。

走过一小段青街石路,吴凤庙遂在眼前,绿砖红瓦的庙顶上雕着数尊造型各异的神像;庙门前的香炉两旁是一对盘龙石柱,庙门上有一面刻着“仁必有勇”的金字牌匾。庙里,奉祀的吴凤像上方,“舍生取义”牌匾上赫然的四个大字震撼人心。

吴凤(1699-1769),字符辉,平和县壶嗣村人。五岁随父吴珠、母蔡氏渡台,居诸罗大目根堡鹿麻庄(今嘉义县中埔乡),于康熙六十一年任阿里山通事。任职48年来,他忠于职守,处事公平,深受番人信赖。为使番人戒除以人头祭神的“栗祭”恶俗,吴凤不惜牺牲自我,扮红衣红帽老者,被番人当祭品误杀于农历八月初十。时各社番人闻知,悲痛至极,号哭之声震撼山林,废“栗祭”。吴凤去世后,被当地尊为“阿里山神”。自清朝嘉庆以来,每年吴凤忌日,当地都会举行祭祀,缅怀先贤。

据当地村民介绍,吴凤文化不只体现在吴凤庙,吴凤生前供职的阿里山一带,后取名为“吴凤乡”;当地曾兴办“吴凤中学”;嘉义县火车站广场上雕塑了吴凤铜像;民俗村有座吴凤纪念公园;吴凤墓至今保护完好,后人还为其墓题联曰:“秉浩然气,以救世心,为生民定命,立德立功同不朽;捐百年身,树千秋业,受万家尸祝,其人其事永流芳。”

走在台湾的吴凤印记里,有的是永世不灭的仁义精神,有的是万古流芳的那股英气。

平和的吴凤印记

走进位于平和县大溪镇的吴凤故里——壶嗣村,该村田亩几百,人口数千,却辈出英杰,“阿里山神”吴凤就是当地望族壶嗣吴氏一族最杰出的代表人物之一,而平和的吴凤印记更多的是体现在两岸的吴凤文化交流。

据悉,壶嗣吴氏自始祖吴文应公于明洪武4年(1371)肇基至今643年,传丁26代,繁衍子孙后裔4万多人,其族人相对密集在福建、广东等地,一部分子孙迁往台湾、香港、泰国、马来西亚、日本、美国等。

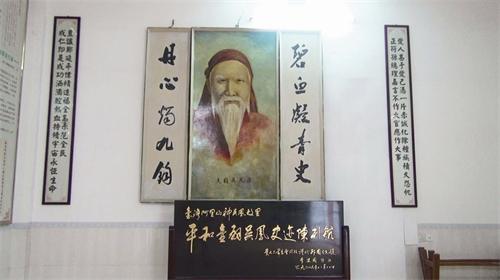

1986年,壶嗣村吴氏宗亲开始筹建平和壶嗣吴凤史迹陈列馆,陈列馆设在村里吴氏宗祠之内,馆内正面悬挂吴凤巨幅遗像,左边陈列壶嗣延陵子孙东渡台湾世系表,右边陈列与吴凤有关的历史文物和史料,馆内楹联数幅。

2009年11月19日,海峡两岸纪念吴凤诞辰310周年大会在平和壶嗣村的成功举办,是海峡两岸同胞共续吴凤印记的见证。近年来,不断有来自台湾的吴氏宗亲以及其他同胞前来参观和了解吴凤故里,台湾桃园吴氏宗亲会吴年富、云林县大埤乡农会吴锦凉、现东海大学兼课讲师吴昆茂(壶嗣吴氏21代孙)等都曾来到吴凤故里寻根谒祖。

当吴昆茂踏上故土那一刻,他感慨万千,由于祖辈从平和带出去的族谱意外丢失,重修台湾吴淑良公台世系族谱一直是他的心愿,几经周折,吴昆茂终于与平和壶嗣吴氏宗亲会取得联系,并在平和祖籍的《壶嗣吴氏族谱》中查询到其祖籍世系,从而顺利完成其家族族谱的编撰工程。

吴凤的平和印记深深地扎根在壶嗣,如今,吴凤故里也成为平和富有特色的人文景观。目前,平和正着力打造吴凤故里壶嗣景点,将建设吴凤公园,整合吴氏宗祠、平和壶嗣吴凤史迹陈列馆等资源连片开发富有平和特色的吴凤文化旅游,提升吴凤文化影响力。

走在平和的吴凤印记里,有的是故乡的味道,有的是家的温暖。随着海峡两岸的经济、旅游、文化等各方面交流的不断密切,海峡两岸的吴凤印记会更加深入人心,为两岸的和平发展,发挥着更为重要的纽带作用。