2020年7月20日《平和新闻》

观众朋友大家好,今天是2020年7月20日,星期一,农历五月三十,欢迎收看《平和新闻》,今天节目的主要内容有:

一、2020年中考18日开考,我县共有12201名考生赴考。

二、我县各地积极开展征兵宣传和初检体检工作。

三、三百年“竹编村”日渐式微,“指上功夫”盼再传承。

我县12201名考生参加中考

九年磨一剑。同样备受关注的2020年中考于7月18日正式拉开帷幕,我县共有12201名考生参加。

7月18日,记者走访平和一中中考考点,考点入口处,每名考生都陆陆续续通过测温通道接受体温检测,体温正常后一一进入考场,秩序井然。不少老师和家长在考点外为考生们加油鼓劲,温暖送考。学校还特意为考生、家长提供茶水服务,不仅让家长感到暖心,更助力考生奔赴征途。公安部门也在周围维护秩序,为中考考生保驾护航。

今年我县共有12201名考生参加中考,考试时间从7月18日到7月20日,历时三天,其中九年级报考人数6310人,八年级5891人。九年级考试科目顺序分别为语文、数学、物理、化学、英语、历史、道德与法治。八年级考试科目顺序为地理、生物。全县共设置平和一中、平和二中、平和三中、平和四中、平和五中、平和六中、芦溪中学、广兆中学、南胜中学、大溪中学、崎岭中学、正兴学校等12个标准化考点,县级保密室一个,全部考点试卷不过夜。

我县召开突发事件敏感舆情应对处置暨新闻发布培训会

7月17日,我县召开突发事件敏感舆情应对处置暨新闻发布培训会。县委常委、宣传部长、县突发事件敏感舆情应对处置工作领导小组组长李真,副县长、县公安局长、县突发事件敏感舆情应对处置工作领导小组副组长周志伟参加会议。

会上,县委宣传部部务会成员、县融媒体中心主任、县应急新闻办主任黄荣才就突发事件敏感舆情应对处置中落实意识形态工作责任制暨新闻发布做培训指导。

如何做好新闻发布工作,李真强调,各级各部门要有更高的政治站位,增强工作认识,不断提高对意识形态问题的发现力、研判力、处置力;要有更严的纪律要求,切实履行新闻发布的有关规定;要有更高的应对能力,合理掌握应对处置的节奏;要有更实的工作措施,建设一支政治坚定、作风过硬、业务精良的应对队伍,切实提高突发事件敏感舆情的应对处置的能力和水平。

坂仔镇召开大学生应征政策宣讲会

7月16日,坂仔镇在心田村召开2020年征兵政策宣讲会。宣讲会上,该镇人武部长以“参军报国、无尚光荣”为题,从征兵流程、经济补助、政策优待、个人成长进步空间等多方面进行了深入解读,并详细介绍了入伍、复学、提升学历、就业、公务员招考、部队培养使用等方面的优抚政策。会议还邀请了退役军人现身演讲,加深了大学生对部队、对我国兵役制度、征兵条件和相应优惠政策的了解。退役军人树立的榜样力量,激发了广大适龄青年向榜样学习、踊跃报名参军的热情。

九峰镇:严把初检初考 确保兵员质量

7月16日,九峰镇武装部在九峰镇卫生院组织开展2020年征兵初检工作。体检现场,工作人员首先对应征对象的身份及学历信息进行核验登记。随后,卫生院医生分别对参加初检的预征对象的身高、体重、视力、血压、内科、外科、检验科等多个项目进行了详细的检查。

据悉,九峰镇此次共有42名适龄应征青年前来参加初检,其中中专在读4人,高中(中专)毕业7人,大专在读7人,本科在读1人,高校新生23人。自今年征兵工作启动以来,九峰镇早宣传、早摸底、早动员,全面宣传应征入伍的重大意义和征兵的相关政策,动员广大青年积极应征,在全镇营造浓厚征兵工作氛围,为征兵工作顺利开展打下了坚实基础。

国强乡职工文化活动中心项目建设进入收尾阶段

国强乡职工文化活动中心项目日前进入收尾阶段,项目建成后将丰富当地群众和干部职工的精神文化生活。

近日,记者来到国强乡高坑村职工文化活动中心项目现场,空地上已建起一幢两层建筑,建筑外部由蓝、白、橙、灰四种颜色搭配粉刷而成,显得清新又艺术感十足。走进室内,工人正在用水泥涂抹墙面接角等细节部分。

施工现场负责人 江伟汉:今天工人主要过来修补那些边角线,那些修修补补,有的地方不够完美的就补好,接下来就清理干净,然后装门窗。

江伟汉介绍,职工文化活动中心项目建设已经接近尾声,下一步将建设室外设施,项目完工后经验收通过就可以投入使用。

施工现场负责人 江伟汉:下阶段我们就做那个园林部分,那边要做一些绿化,那有的草、树木,还有那个人行道,(建一个小公园)对,那个最主要是给那些老人活动,还有那些年轻人来这边休闲。

国强乡职工文化活动中心总投资大约320多万元,建筑面积480平方米,公园面积1142平方米,主要建设职工培训、文化活动中心及职工文化健身公园。职工文化活动中心第一层,作为综合文化中心使用。第二层可用面积92平方米,作为职工培训活动中心使用。其他46平方米作为职工书屋进行建设。

三百年“竹编村”日渐式微 “指上功夫”盼再传承

四面环山的国强乡梅子村拥有着丰富竹木资源,在上个世纪七八十年代以前,几乎整村的村民都掌握着一门技能——竹器编织。时过境迁,村里一代又一代的年轻人走出大山,这个曾经远近闻名的“竹编村”日渐式微,仅剩十几名老人默默坚守,老手艺的未来该何去何从?我们一起去了解一下。

眼前的老人叫陈才涛,已到古稀之年的他从16岁就开始编织竹器,记者在见到他时,他正在家中劈篾编簸箕。一把长凳横在家中,一双灵活的手握着劈篾刀“刺啦,刺啦”,碗口粗的竹子转瞬变成了粗细均匀的篾条,篾条在老人的巧手里灵活翻飞,变成薄薄的篾片,劈完篾片后他便坐在矮凳上编织簸箕,双手在根根篾片中来回穿梭。50多个春夏秋冬里,陈才涛老人有空就坐在家中编织各种竹制生活用具,手中的竹篾不曾放下,心中的热忱也未曾消退。

村民陈才涛:我从16岁没读书了就开始学做这个。(做了几年了)54年了,(你正常是做什么东西?)簸箕、蒸屉、茶具等,(做这些都拿去哪里卖?)以前都要赶集去卖,现在不用,现在交通比较方便,外地商人都会过来一点买。(价格是多少?)像簸箕一个大概60元左右,(正常会买多少个?)大概是20-30个。(做这个一年收入多少?)一年大概是1.7-1.8万元。

劈篾刀是陈才涛老人用得最“溜”的工具,无论是上山砍竹还是下山劈竹,从粗竹子到细篾条,劈、砍、削、刮,他都是一根篾刀用到底。上个世纪七八十年代,竹器编织到了供不应求的鼎盛时期,为了提高工作效率,陈才涛老人购买了手摇劈篾机,到了九十年代,又购买了电动劈篾机。从劈篾刀到劈篾机,对于陈才涛老人来说,变的是工具,不变的是对手艺的坚守。

村民陈才涛:以前没有什么机械就用劈篾刀,都用手工去做,到85年才换成用手摇的工具,将竹片劈成两半薄的,(现在有更先进的吗?)到97年才买这个用电的(劈篾机),这个比较方便,相对比较快。

同陈才涛老人一样,他的左邻右舍依然有人还在编织竹器,在村庄老房子的门前屋后,都能看见晾晒的竹片、竹梢,还有默默坚守的老篾匠。

村民陈碧花:(你现在做的这个是什么?)扫帚。(你是跟谁学的?)这个不用学,就在村里看别人做就会了。(你这个怎么卖?)外地人过来村里买,(价格怎样?)这个一把是0.85元。

梅子村是我县有名的“竹编村”,从建村伊始,当地的各家各户、男男女女都掌握着竹编这门手艺,且代代相传,至今已有300多年的历史。

县财政局派驻梅子村党支部第一书记陈伟民:梅子村从340多年前建村到现在,建村开始就开始做竹器加工,那时候家家户户都在做竹制品加工,到做完之后赶集时候统一拿到国强乡的市集上去卖。

随着时代的变迁,人们对竹制品的需求量越来越少,越来越多的年轻人选择外出谋生,在梅子村,大概还有十几户人家坚守着竹编工艺,他们从小耳濡目染,精通各式各样的竹制品编织,对他们来说,编织竹器,除了增加一份收入之外,更重要的是坚守一份老祖宗流传下来的情感,而他们也希望将这份情感一直延续下去。

村民陈才涛:我本身对(竹编)比较感兴趣,所以才坚持做下去。/现在的年轻人都出去外面打工,都没人要学这个,如果说有人要来学这个的话,我一定会一步步好好教他。

县财政局派驻梅子村党支部第一书记陈伟民:目前梅子村做竹制品加工的只有十多户,年轻人都是在外面去打工,只剩下大部分人60多岁以上的老人在做这个竹制品加工。

带着乡亲们的期盼,眼下村里计划筹建一个合作社,扶植新人,拓宽销路,希望能让梅子这个古老的竹编村重获新生。

县财政局派驻梅子村党支部第一书记陈伟民:村里下一步会成立合作社,将这些竹制品加工以及特色农产品统一收购,一起到外面去销售,增加村民收入。

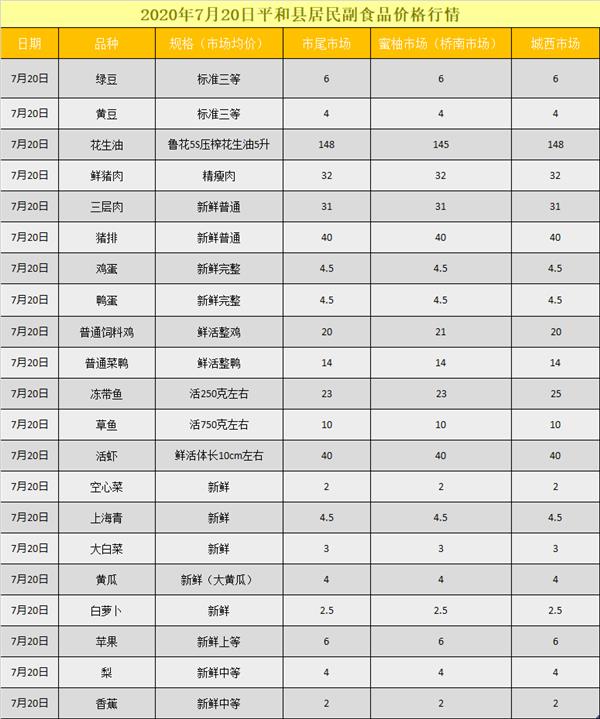

关注一下今天的“货比三家”